スマホよりも画面が大きくて、PCよりも気軽に使える——そんな「ちょうどいい」存在として人気なのがタブレット。その中でも、比較的安価に購入できるAndroidタブレットはちょうどいい選択肢でしょう。しかし、種類も価格帯もバラバラで、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

安いからと飛びついて「遅くてイライラ…」「結局ほとんど使ってない…」という失敗を避けるために、タブレット選びで見るべき重要なポイントを5つに絞って解説します。

結論:「失敗しないタブレット選び」は「使い道+スペックのバランス」で決まる

Androidタブレットは「何に使うか」と「どのくらい快適に使いたいか」を明確にすることで、選ぶべきモデルが見えてきます。

というのも、タブレットはスマホとPCの中間に位置する便利なツールである一方、用途が定まっていないと本当に「中途半端な板」になってしまう可能性が高いからです。

たとえば、「動画を見るだけだから安いのでいいや」と思って性能の低いものを買うと、再生がカクカクしてストレスが溜まる。「ゲームをがっつりやりたい」と考えていたのにスペック不足でまともに動かないということは少なくありません。

反対に、用途に合ったスペックのタブレットを選べば、「これで十分だった」と満足度も高く、長く愛用できます。

ここから紹介する「使い道を軸にした5つのチェックポイント」を参考にしてもらえれば、数ある機種の中から「自分にちょうどいい1台」がきっと見つかるはずです。

タブレットの使い道を明確化する

Android タブレットは価格帯も種類も豊富ですが、何も考えずに選ぶと「買ったけど全然使ってない」ということになりがちです。そこでまず最初に考えたいのが、使い道の明確化です。

たとえば、

- 動画視聴や電子書籍がメインなら、軽くて持ちやすいもの

- ノート代わりに使いたいなら、スタイラスに対応しているもの

- 外出先で仕事に使いたいなら、キーボード対応も視野に入れる

これらを明確にしないまま「なんとなく安いから」で買ってしまうと、使い勝手が合わず結局ほとんど使わなくなるというケースは少なくありません。

タブレットはスマートフォンとPCのちょうど中間にある立ち位置のデバイスです。その自由度の高さゆえに、「何に使うか」を決めておかないと、本当に「ただの板」になってしまいます。

たとえば、「ネットも見れるし安いし、ちょっと便利そう」と思って買ったのに、結局スマホのほうが早くて使いやすくて出番がない。あるいは、ゲーム目的で購入したけどスペック不足でまともに動かない、というパターンもよくありますね。

実際、使われずにホコリをかぶっているタブレットがどれだけあることか……。そうならないためにも、「自分がどんな用途で使いたいのか」をきちんと言語化してから選ぶことが、タブレット選びで最初にして最大の関門です。

タブレットを購入する予算を決める

Android タブレットの価格帯は非常に幅広く、1万円以下の激安モデルから、10万円を超えるハイエンドモデルまで存在します。

正直に言うと、1万円以下のタブレットは性能がかなり控えめで、使い勝手もイマイチなことが多いです。ネットサーフィンすらストレスになるような製品もあるため、よほど割り切った使い方(時計代わりにするとか)でない限り、あまりおすすめしません。

一方で、3万円前後のモデルであれば、SNS・動画視聴・電子書籍など、一般的な用途を快適にこなせる中堅クラスの製品が豊富にあります。このあたりが最初の1台としては無難な選択肢です。

10万円を超えるような価格帯になると、iPadと比較してもそこまでのコスパ差が感じられなくなります。正直、そこまで出すならiPadを選んだほうが安心感がある……というのが本音です。比較的安価に購入できるiPadについては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

また、タブレットは本体だけあればOKというものではなく、ケース・保護フィルム・スタンドなどのアクセサリーも必要になることがほとんどです。そう考えると、周辺機器込みで3万円前後の予算を組んでおくのが、現実的で後悔の少ない選択と言えるでしょう。

Android タブレットの画面サイズを決める

Android タブレットには、いくつかの画面サイズがあり、それぞれ得意な使い方が異なります。サイズを間違えると、「思っていたより大きすぎて持ち運びづらい」「小さすぎて動画が見づらい」といった後悔につながることもあるので、しっかり選びたいところです。

現在の主流は「8インチ」と「10インチ」ですが、さらに大きな「12インチ」や「15インチ」クラスのモデルも存在します。画面サイズ別の特徴と用途は、だいたい次のとおりです。

| 画面サイズ | 主な特徴 | 向いている用途 |

|---|---|---|

| 8インチ前後 | 約300g前後の軽量、片手持ち可、小型バッグにも収まるサイズ。B6用紙(単行本サイズ)ほどでコンパクト。 | 電子書籍(特に漫画や小説)、Web閲覧、動画視聴、外出時のサブ端末。軽快に持ち歩きたい方に最適。 |

| 10インチ前後 | 約500g前後で視認性が高い。B5用紙程度で大きめ。長時間の手持ちはやや厳しいが、表示領域が広く快適。 | 自宅での動画・ゲーム視聴、ノートPCの代用、スタンド設置での作業用途におすすめ。 |

| 12インチ以上 | 作業領域がさらに広く、表示も圧倒的。ただしサイズ・重量ともに大型で、携帯性は低い。 | イラスト制作、手書きノート、据え置きでの資料閲覧・学習・マルチウィンドウ作業向け。 |

Android OS のバージョンを見極める

Android タブレット選びで意外と見落としがちなのが、「搭載されているOSのバージョン」です。

特に安価なAndroidタブレットでは、OSのアップグレードが一切提供されないことも少なくありません。提供されたとしても、メジャーアップデートは1回限り、というのが現実。つまり、買ったときは最新でも、1~2年後にはサポートが終了してしまうことも多いです。

タブレットを長く快適に使いたいなら、できるだけ新しいOSバージョンを搭載した機種を選ぶことが非常に大切です。製品ページには、必ずどこかに「Android 15搭載」などの記載がありますので、見落とさないようにしましょう。

目安としては、2025年時点ではAndroid 14以上が推奨ライン。古いバージョンを搭載している端末は、それだけで選択肢から外すくらいの気持ちでもいいかもしれません。

また、Android OSにはバージョンごとにGoogleのセキュリティサポート期限が設けられており、下記の表のとおり、できるだけ新しいバージョンを選ぶことで、長期間の安心が得られます。逆にいうと、Android 13の場合、今年の秋にセキュリティサポートが切れてしまいます。つまり、安心して使える期間は1年もないということです。困りますよね。

| Androidバージョン | リリース年 | セキュリティサポート終了目安 |

|---|---|---|

| Android 12 | 2021年 | 2024年10月頃 |

| Android 13 | 2022年 | 2025年11月頃 |

| Android 14 | 2023年 | 2026年10月頃 |

| Android 15(予定) | 2024年予定 | 2027年〜2028年頃予定 |

ただし、上記の表はあくまでも目安です。実際のサポート期間はデバイスメーカーによって異なります。例えば、SamsungやLenovoなど一部のメーカーは、独自に2〜4年程度のOSアップデート保証を公表しているケースもあります。購入前にそのあたりの情報も確認しておくと、後悔のリスクをグッと減らせます。

「あとでアップデートできるだろう」と思っていると、気づけばアプリが対応しなくなっていて、ただの動画専用端末になってしまうこともあるでしょう。地味だけど重要なチェックポイントです。

CPU(SoC)の性能を見極める

Androidタブレット選びにおいて、CPU(正確にはSoC)選びは最重要ポイントです。ここを間違えると、「アプリがカクつく」「Webページがなかなか開かない」「YouTubeすらまともに見られない」といった致命的な使いづらさに直結します。

CPUとSoCの違いとは?

スマホやタブレットでは、CPU単体ではなく「SoC(System on a Chip)」と呼ばれるチップが使われます。SoCにはCPUのほか、GPU(グラフィック処理)、メモリ制御、通信機能などが統合されており、タブレットの頭脳ともいうべき部分。つまり、端末全体の動作に関わる重要なパーツです。

実際の製品情報では「CPU」または「SoC」と記載されており、どちらも同じ意味合いと考えて問題ありません。記載がない場合は、製品自体の信頼性を疑ってもいいかもしれません。

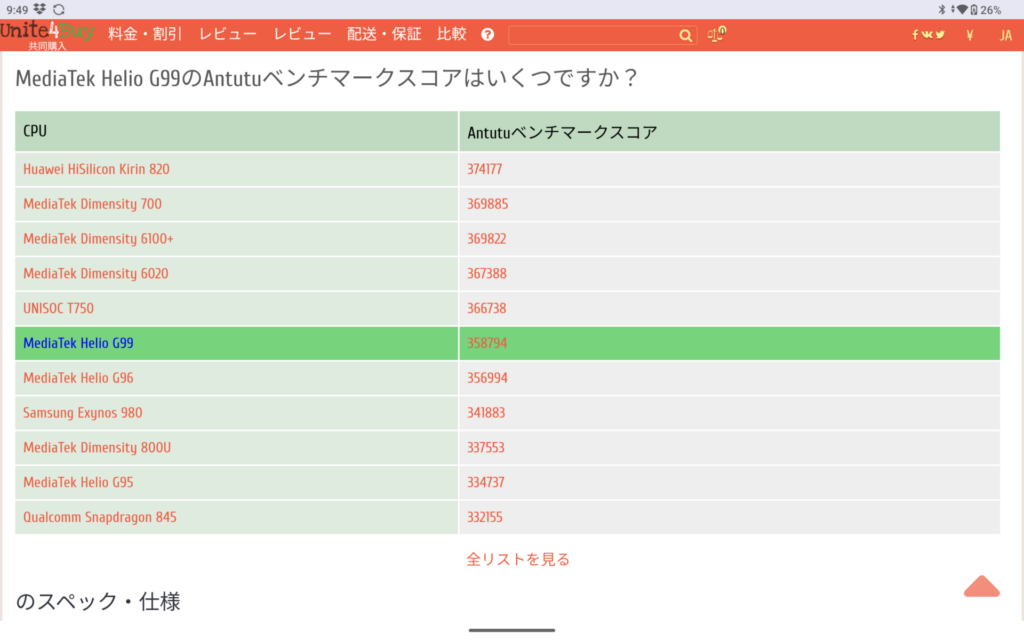

性能の目安はAnTuTuスコア

SoCの性能を調べる際は、AnTuTu(アンツツ)ベンチマークスコアが参考になります。

| AnTuTuスコア | ウェブ閲覧 | 動画視聴 | アプリ | ゲーム |

|---|---|---|---|---|

| 50万以上 | 非常に快適 | 高画質でもスムーズ | 問題なし | 軽いゲーム:サクサク動作 重いゲーム:ある程度プレイ可能 |

| 30万〜50万 | 快適 | 問題なし | 処理待ちが出る場面もあるが概ね良好 | 軽いゲーム:十分快適 重いゲーム:やや厳しい |

| 20万〜30万 | 普通に使える | フルHD程度までならOK | 動作の重さを感じることがある | 軽いゲーム:タイトル次第で快適~ややカクつく 重いゲーム:ほぼ不可能 |

| 20万以下 | 遅延が目立つ | 画質を落とせば見られる | 動作にかなりのストレス | 軽いゲーム:動くが快適ではない 重いゲーム:完全に非対応 |

この表の通り、AnTuTuスコアが30万以下の端末はかなり厳しいですね。スクロールがカクついたり、アプリの起動が遅かったりと、ストレスが溜まる場面が多くなります。

3万円前後で狙いたいおすすめSoC

それでは、最近のタブレットで使われているSoCはどのくらいのレベルなのか?以下は、実売3万円前後のタブレットに多く搭載されているSoCとその特徴です。

| SoC名 | AnTuTuスコア |

|---|---|

| Snapdragon 6 Gen 1 | 約55万 |

| Helio G99 | 約40万 |

| Snapdragon 685 | 約35万 |

| UNISOC T616 | 約30万 |

| UNISOC T606 | 約25万 |

最低ラインは「Snapdragon 685」となりますが、この中では「Helio G99」が最もバランスがいいです。このSoCが搭載されたタブレットは手頃な価格の製品が多く、動画視聴やSNS、軽いゲームを快適に楽しめる性能を備えています。

SoCスコアを調べる方法

「気になるタブレットを見つけたけど、上の表にSoCが載っていない」という場合は、自分でSoCスコアを調べてしまいましょう。まず、搭載されているSoC(またはCPU)の型番を確認しましょう。製品ページに「Snapdragon 685」や「Helio G99」などの名称が記載されているはずです。

その後、検索エンジンに以下のように入力すれば、AnTuTuスコアを簡単に調べることができます。

SoC名 AnTuTuたとえば「G99 AnTuTu」などと検索すれば、ベンチマーク結果が載っているサイトが多数ヒットします。そのサイトを開くと、次のように確認できます。

スコアを確認したうえで、先ほど紹介した用途別の目安と照らし合わせて、自分の目的に合っているか判断しましょう。

選び方のまとめ

- 商品説明にCPU/SoC名の記載がない端末は避ける

- SoCスコアがわからないときは「SoC名 AnTuTu」で検索

- スコア30万未満のモデルは「絶対に避ける」

価格が安くても、SoCが非力では結局使わなくなってしまう可能性が高いです。できるだけAnTuTu 30万以上のSoCを選ぶことが、後悔しないための鉄則です。

メモリを確認する

メモリ(RAM)は、タブレットが何か作業をするとき、一時的にデータを置く「作業机」のようなものです。つまり、メモリの広さ=作業のしやすさに直結する非常に重要なパーツです。

アプリを開いたり、インターネットで調べものをしたり、動画を再生したりするときに、すべてこのメモリが使われます。作業机が広ければ広いほど、複数の作業を同時にスムーズに進められるわけです。

逆に、メモリが少ないと動作が重くなり、アプリの切り替えや表示に時間がかかるようになります。ひどいときは、フリーズしたり、アプリが勝手に落ちるようなこともあります。

以下は、用途別に見たメモリ容量の目安です:

- ウェブ閲覧や動画視聴だけなら 最低でも8GB は欲しい

- SNSや軽めの作業を併用するなら 8GB〜12GB が安心

- ゲームやマルチタスク、クリエイティブ用途なら 12GB以上 を推奨

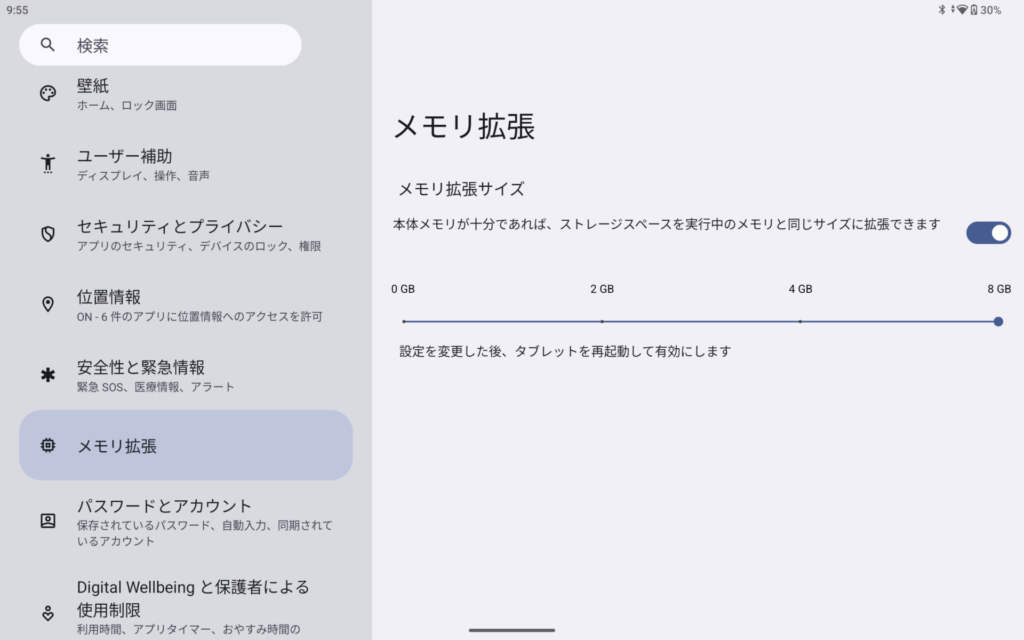

なお、最近のタブレットには「仮想メモリ(拡張RAM)」という機能が搭載されていることもあります。これはストレージの一部を一時的にRAMとして使う仕組みで、軽めの作業や一時的な負荷緩和には一定の効果があります。

ただし、あくまで補助的な機能であるため、基本のメモリ容量がしっかりしていることが前提。仮想メモリがあるからといって、メモリ不足の端末が急に快適になるわけではない点には注意したいところです。つまり、購入時には、商品の仕様欄に記載されている「メモリ」や「RAM」の項目を必ず確認しましょう。

ストレージ容量を選ぶ

ストレージとは、写真・動画・音楽・アプリ・ダウンロードファイルなど、あらゆるデータを保存しておく「引き出し」のようなものです。

容量が小さすぎると、新しいアプリが入らない、写真が保存できないといった問題が発生しがちです。さらに、空き容量が少なくなると動作が不安定になり、タブレット全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。

現在主流の容量は「64GB / 128GB / 256GB」ですが、選ぶ際は以下のような目安で検討しましょう。

- 64GB:最低限レベル。システム領域でかなり圧迫されるため、空きは意外と少ない。軽い用途ならギリギリOKだが、動画やアプリを多く入れるとすぐいっぱいになってしまう。

- 128GB:多くのユーザーにとってバランスの良い選択肢。写真・アプリ・PDFなどを一通り保存しても余裕あり。

- 256GB以上:ゲームや動画を大量に保存するヘビーユーザーや、クリエイティブ用途(資料、画像、音声ファイルなど)に最適。

また、microSDカードに対応しているかも重要な確認ポイントです。対応機種であれば、後から容量を拡張できるため、ストレージ不足の不安を軽減できます(ただし、一部アプリはSDカードに移せない点には注意)。

基本的には「ストレージは多いほど安心」。少し余裕をもって、128GB以上を選ぶのがおすすめです。

余談:最近買ったAndroidタブレット

普通のブログなら、ここでおすすめのタブレットを紹介したりしますが、実際に使ったことのない製品を無責任に紹介するのはちょっと気が引けます。そこで、この間購入したAndroidタブレットの話を書きます。

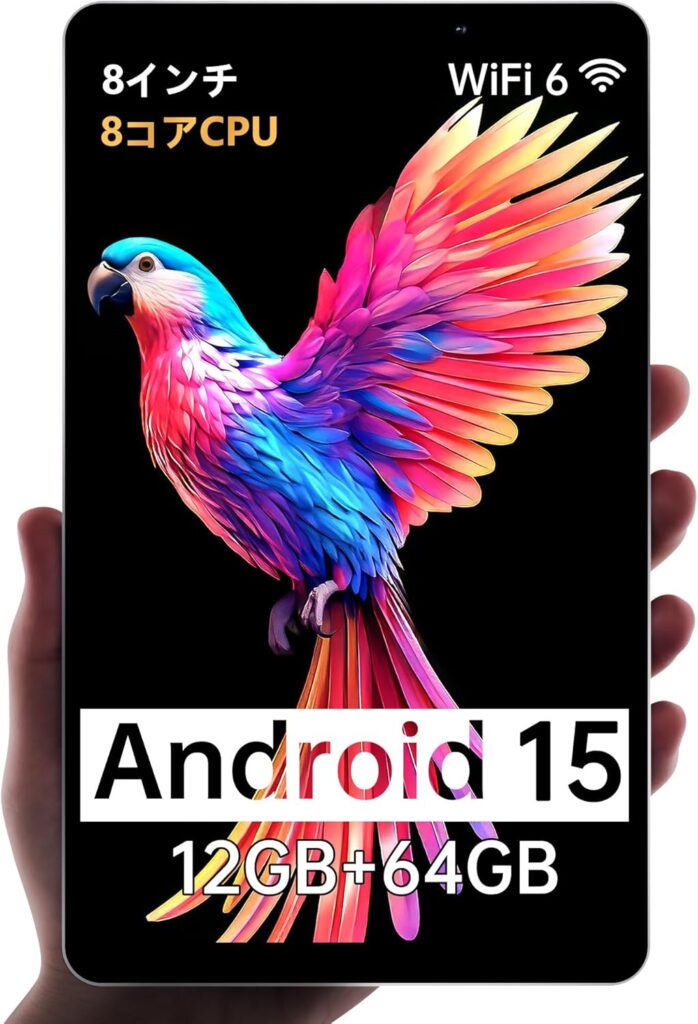

先日購入したのは、Headwolf FPad 6という8インチタブレットです。

このタブレットは、2024 年 11 月に発売されたモデルで、Helio G99 搭載で高精細 2.5K ディスプレイや大容量バッテリー、Widevine L1 対応など、コスパに優れた製品ですね。Amazonではタイムセールの定番になっていて2万円前半で購入できます。

SIM フリーで 4G LTE 通信や GPS にも対応し、電子書籍や動画視聴、日常的なアプリ利用に最適な仕様。実際に普段使いとして活用していますが、画面も鮮やかだし、ウェブ閲覧や動画視聴、読書といった動作はスムーズ。重たいゲームはしんどいですが、大きな不満は今のところ感じていません。

詳しくは👇の記事でレビューしていますので、併せてご覧ください。

まとめ

Androidタブレットは、その自由度と選択肢の多さゆえに、「選ぶのが難しい」デバイスでもあります。でも逆にいえば、しっかり選べば自分にとって最高の相棒になってくれるのもまた事実です。

今回ご紹介したように、まずは「自分が何に使いたいのか?」という使い道を明確にすることが第一歩。予算感も含めて、目的に合ったスペックを選ぶことで、タブレットは「ただの板」から「最高の道具」へと変わります。

まとめると、特に注意したいのは、次のポイントです。

✅使い道と予算をはっきりさせる:使い方が曖昧だと、すぐに使わなくなります。

✅用途に合った画面サイズを選ぶ:軽さと視認性のバランスが大切。

✅Android OSは14以上が安心:できるだけ新しいものを選びましょう。

✅SoCやメモリ、ストレージも要チェック:とくにSoCの性能は使い勝手に直結します。

「なんとなく」で選ぶと後悔しがちなジャンルだからこそ、この記事を参考にして自分にとって最適なタブレット選んでもらえたら嬉しいです。