「パソコンの調子が悪いときは、とりあえず再起動してください」

これは、よく聞く基本的な対処法ですよね。実際、多くの場合は再起動で問題が解決することが多いものです。

しかし、中には「再起動しても全然治らない」「電源を落として入れ直してもダメ」というケースもあります。このようなとき、多くの人が「シャットダウン」して「電源を入れ直す」という方法を試しますが、実はこれ、Windowsでは「完全な再起動」になっていない可能性があるんです。

そこで、Windows 10以降で変わった「再起動」と「シャットダウン」の違いについて、詳しく解説していきます。この違いを理解することで、パソコンの不調時により効果的な対処ができるようになります。

昔のWindowsと今のWindowsの設計の違い

まず、なぜ「再起動」と「シャットダウン→電源オン」で効果が違うのかを理解するために、Windowsの仕組みがどう変わったのかを見てみましょう。

Windows 7以前:シンプルな仕組み

Windows 7以前のパソコンでは、シャットダウンの仕組みは非常にシンプルでした。

- シャットダウン:すべてのプログラムとシステムを完全に終了

- 再起動:シャットダウンしてから自動的に電源を入れ直す

つまり、どちらも「完全リセット」の状態になっていたんです。そのため、「電源を切って入れ直す」ことと「再起動」は、基本的に同じ効果を持っていました。

Windows 10以降:高速スタートアップの導入

ところが、Windows 10以降では「高速スタートアップ」という機能が導入されました。この機能により、シャットダウンの意味が大きく変わっています。現在のWindowsでは、次のように動作します。

- シャットダウン:完全に終了せず、一部の情報を保存した状態で電源を切る

- 再起動:完全にシステムをリセットしてから起動する

この違いが、「再起動では治るのに、シャットダウンでは治らない」という現象を生み出しているんですね。

高速スタートアップとは?

それでは、Windows 10以降で導入された「高速スタートアップ」について、詳しく見ていきましょう。この機能を理解することで、なぜシャットダウンと再起動で効果が違うのかがわかると思います。

高速スタートアップの仕組み

高速スタートアップは、Windowsの起動時間を短縮するための機能です。具体的には、次のような仕組みになっています:

- シャットダウン時に、カーネル(Windowsの核となる部分)の状態を保存

- デバイスドライバの情報も一緒に保存

- 次回起動時は、保存した情報を読み込んで高速に起動

これは、パソコンを「休止状態」に近い形で終了させる仕組みです。つまり、完全に電源を切っているように見えても、実際には重要な情報が保持されています。

普通のシャットダウンと再起動の深い違い

つまり、高速スタートアップが有効の場合、シャットダウンと再起動は、次のように異なることになります。

シャットダウン(高速スタートアップ有効時)

- カーネルの状態を保存

- デバイスドライバの情報を保存

- 次回起動時は保存した情報を使用

- → 完全なリセットにはならない

再起動

- すべてのプログラムとシステムを完全に終了

- カーネルも完全にリセット

- 次回起動時は最初から読み込み

- → 完全なリセットが行われる

このように、高速スタートアップが有効な状態では、「シャットダウン→電源オン」と「再起動」はまったく異なる動作をしているのです。

高速スタートアップの落とし穴

高速スタートアップは一見有能そうな機能ですが、実は思わぬトラブルの原因になることが多くあります。それについて確認していきましょう。

「シャットダウン→電源オン」では直らない問題

高速スタートアップが有効な状態で「シャットダウン→電源オン」を行っても、次のような問題が解決されない場合があります。

- Windows Updateが正しく適用されない

- デバイスドライバの不具合が継続する

- 周辺機器が正しく認識されない

- システムの一時的なエラーが残る

これらの問題は、システムが完全にリセットされていないために発生します。

具体的なトラブル例

実際によくあるトラブルとして、以下のようなケースがあります。

- プリンターが突然認識されなくなった

- USB機器が正しく動作しない

- 音が出なくなった

- 無線LANに接続できなくなった

- 画面の表示がおかしくなった

これらの問題は、多くの場合「再起動」で解決しますが、「シャットダウン→電源オン」では解決しないことが多いです。

再起動なら完全リセットされる理由と正しい対処法

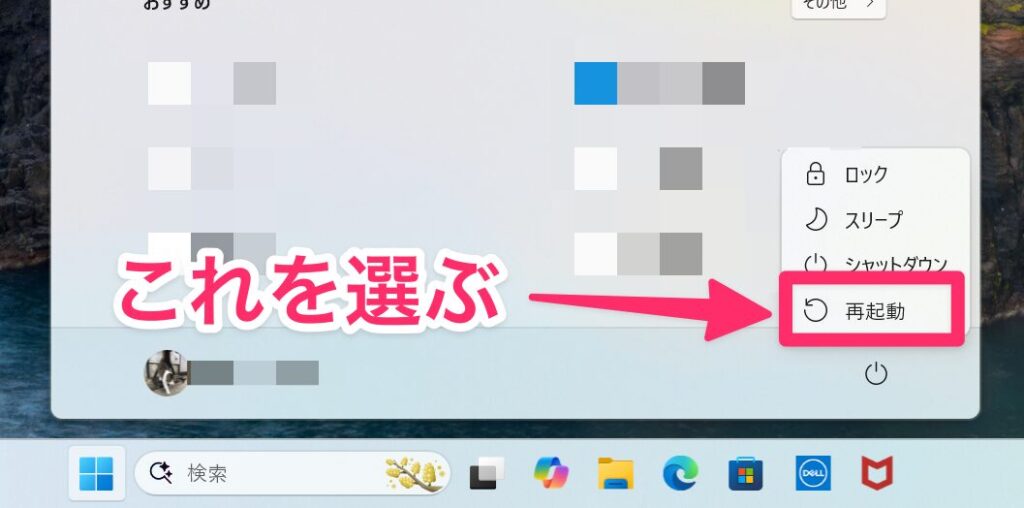

再起動の場合、高速スタートアップの仕組みが働かないため、システムが完全にリセットされます。そのため、一時的なエラーやドライバの不具合などが解消されるのです。

つまり、「パソコンを再起動してください」と言われたときは、必ず「再起動」を選択することが重要です。「シャットダウンして電源を入れ直す」のではなく、スタートメニューから「再起動」をクリックするか、Ctrl + Alt + Deleteから「再起動」を選ぶようにしましょう。

ただし、トラブルによっては「シャットダウン」が必要なケースもあります。理由は後述しますので、続きもぜひ読んでください。

高速スタートアップは本当に必要か?

ここまでの説明で、高速スタートアップが様々な問題を引き起こす可能性があることがわかりました。それでは、この機能は本当に必要なのでしょうか?メリットとデメリットを比較してみましょう。

メリット:起動時間の短縮

高速スタートアップの最大のメリットは、起動時間の短縮です。Windows 10が発売された当初は、HDDを搭載したパソコンが多く、起動に時間がかかっていました。そのため、この機能は非常に重要でした。

デメリット:現在では問題の方が多い

しかし、スペックが大きく向上した現在では、状況が大きく変わっています。

起動速度の改善は限定的

- 近年のパソコンはSSDが標準的に搭載されている

- SSD搭載パソコンでは、高速スタートアップの効果はほとんど体感できない

- 数秒の差でしかない場合がほとんど

トラブルの原因になりやすい

- 不具合が解消されにくい

- アップデートが正しく適用されない場合がある

- 周辺機器の認識エラーが発生しやすい

- システムの安定性に影響を与える可能性がある

多くの技術者やサポート担当者が「高速スタートアップはオフにした方がいい」と推奨しているのも、このような理由があるためです。

高速スタートアップをオフにする手順

それでは実際に、高速スタートアップを無効にする方法を見ていきましょう。手順は少し複雑に見えるかもしれませんが、一度設定してしまえば安定したパソコン環境を手に入れることができます。

なお、会社のパソコンなどでは管理者権限が制限されていて、この設定を変更できない場合があります。そのような場合は、システム管理者やIT部門に相談してみてください。設定変更できない場合は、後述する手動での方法をチェックしてください。

設定変更の手順

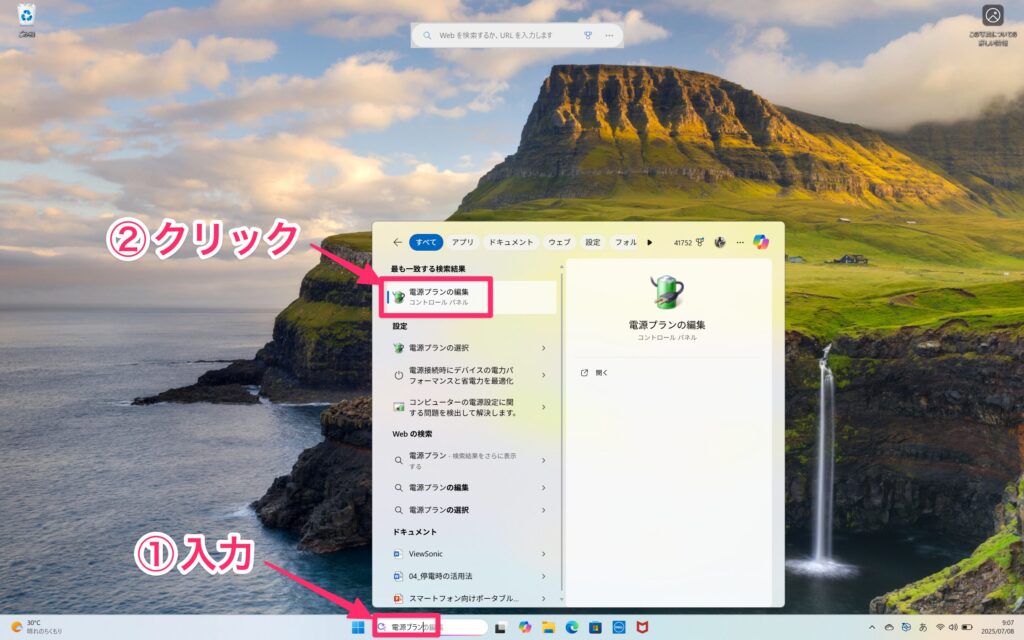

高速スタートアップをオフにするには、次の手順で設定を変更します。

まず、タスクバーの検索ボックスに「電源プラン」と入力し、「電源プランの編集」をクリックします。

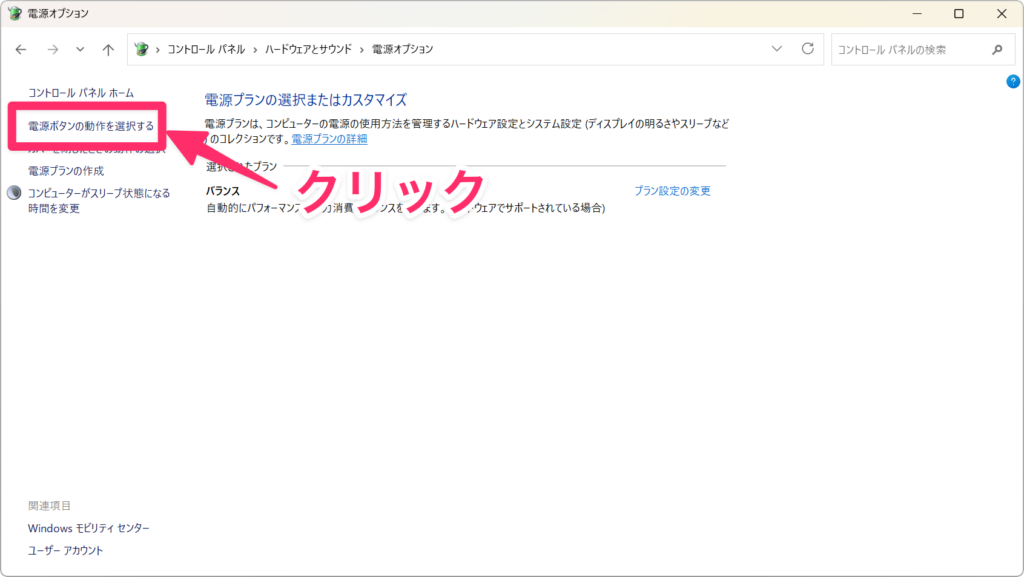

コントロールパネルが開くので、アドレスバーにある「電源オプション」をクリックします。

左側のメニューにある「電源ボタンの動作を選択する」をクリックします。

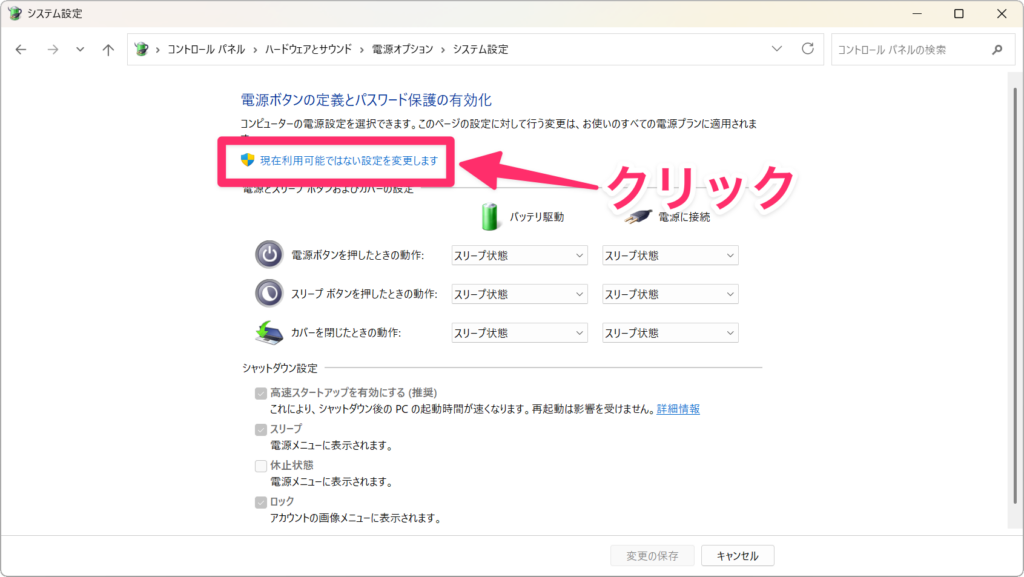

表示された画面の「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。

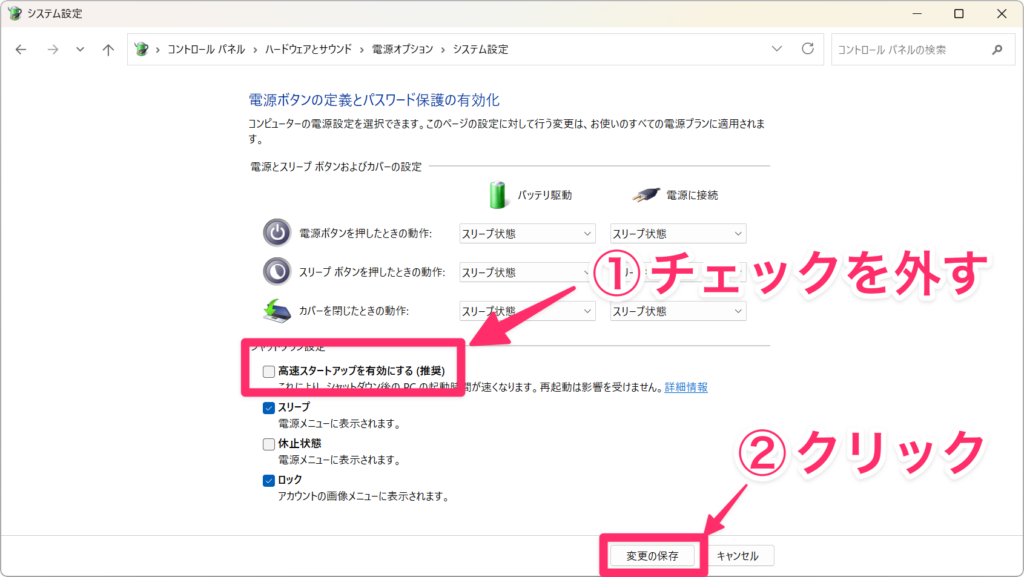

「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックを外し、「変更の保存」をクリックします。

これで設定は完了です。

オフにすることのメリット

高速スタートアップをオフにすることで、次のメリットが得られます。

- 確実な完全シャットダウン:「シャットダウン→電源オン」でも完全にリセットされる

- トラブル解決が確実:不具合が発生したときの対処が効果的になる

- システムの安定性向上:アップデートやドライバの適用が確実になる

- サポート対応がスムーズ:技術サポートを受ける際の対処が簡単になる

「高速スタートアップ」をオフにするのがおすすめな理由

デフォルトでは高速スタートアップは有効になっていますが、ほとんどの人にとってはオフにすることをおすすめします。特に次の内容に該当する人はオフにしておいた方がいいでしょう。

- 安定した動作を重視する人

- 頻繁にパソコンを使う人

- 周辺機器をよく使う人

- 技術的なトラブルを避けたい人

完全シャットダウンを手動で行う方法

高速スタートアップをオフにしない場合でも、次の方法なら「シャットダウン→電源オン」で完全シャットダウンを行うことができます。

Shiftキーを使った方法

Shift キーを押しながらシャットダウンすることで、一時的に高速スタートアップを無効にして完全シャットダウンができます。

- スタートメニューを開く

- Shiftキーを押しながら「シャットダウン」をクリック

- 完全シャットダウンが実行される

この方法は、普段は高速スタートアップを使いたいけれど、トラブル時だけ完全リセットしたい場合に便利です。

コマンドでの完全シャットダウン

コマンドプロンプトを使って完全シャットダウンすることも可能です。

shutdown /s /f /t 0

このコマンドを実行すると、すべてのプログラムを強制終了して完全シャットダウンを行います。

そもそも「シャットダウン」を使う場面はある?

さて、「普通の再起動で治るのなら、シャットダウンを使う場面はないのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、トラブルによっては「シャットダウン」が必要なケースがあります。それが「帯電」です。

パソコンは長時間使用していると、内部の回路や部品に不要な電気が溜まってしまいます。この現象を「帯電」と呼び、次のようなトラブルの原因になることがあります。

- Bluetoothデバイスが突然認識されない

- 周辺機器が正しく動作しない

- 電源が入らない、または不安定

- 動作が異常に重くなる

- システムが頻繁にフリーズする

もし帯電が原因の場合、再起動では電源が完全に切れる時間がほとんどないため、内部の帯電による問題は解決されません。放電には、パソコンを数分間完全にオフにしておくことが必要です。つまり、状況によってはこの対処が最も効果的になります。

特に、Bluetoothが突然使えなくなったり、周辺機器が認識されなくなったりした際に、効果を発揮する対処法なのでぜひ覚えておきたいです。この放電による対処方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

まとめ:「再起動」の本当の意味を理解しよう

Windows 10以降では、「再起動」と「シャットダウン→電源オン」がまったく異なる動作をしています。パソコンの不調時には、この違いを理解した上で適切な対処を行うことが重要です。

また、現在のSSD搭載パソコンでは、高速スタートアップの恩恵はほとんど感じられません。一方で、トラブルの原因になる可能性があるため、安定性を重視するなら迷わずオフにするのがおすすめです。

パソコンの不調で困ったときは、ぜひこの記事の内容を思い出してみてください。「再起動」の本当の意味を理解することで、より効果的なトラブル対処ができるようになります。