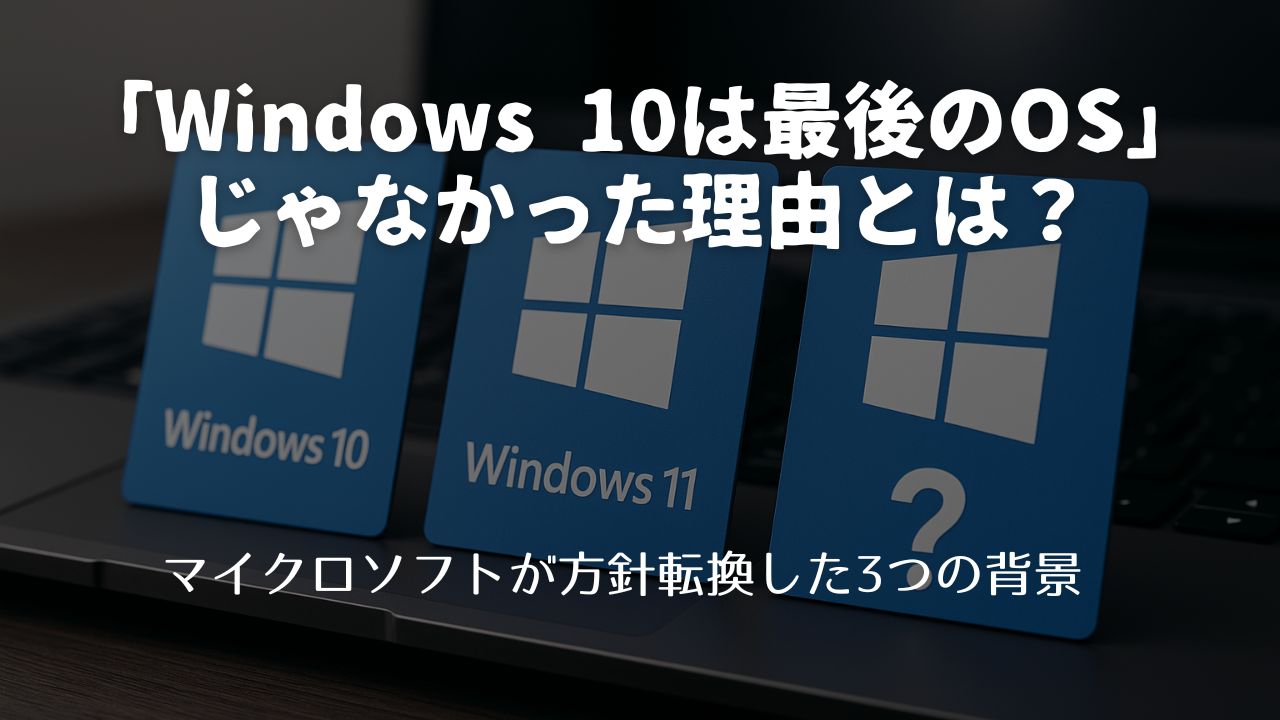

2015年頃、マイクロソフトは「Windows 10は最後のバージョンのWindows」だと発表していたんですよね。それが2021年にはWindows 11が登場し、現在はWindows 12の噂まで飛び交っています。そう聞くと、「じゃああの発表は何だったの?」と疑問に思いますよね。

そこで、マイクロソフトがなぜ方針転換したのか、その背景と理由を初心者の方にもわかりやすく解説します。

Windows 10が「最後のWindows」と言われた理由

まずは、なぜWindows 10が「最後のWindows」と呼ばれていたのか、その背景を振り返ってみましょう。当時のマイクロソフトの戦略と、その背景を知れば、なぜそう言われたのかが見えてきます。

従来のWindowsのアップデートはこんな感じ

Windows 10より前のWindowsがどうだったかを振り返ってみましょう。

Windows XP(2001年)→ Windows Vista(2006年)→ Windows 7(2009年)→ Windows 8(2012年)→ Windows 10(2015年)

このように、数年おきに大きなバージョンアップがありました。そして重要なのは、毎回新しいOSを有料で購入する必要があったという点です。Windows XPからVistaへ、VistaからWindows 7へといった具合に、新しいバージョンが出るたびに数万円の費用がかかっていました。これはかなり大きな負担だったことはよく覚えています。

「WaaS」という新しい考え方

Windows 10のリリース時、マイクロソフトは「WaaS(Windows as a Service)」という考え方を打ち出しました。これは、数年おきのメジャーアップデートに代わり、半年ごとの機能追加で進化させる方式です。

つまり「もう新しいWindowsは作らない。Windows 10を継続的に無料アップデートで進化させていくよ」ということですね。これがアジャイル開発方式と呼ばれる手法です。

そして何より画期的だったのは、これらのアップデートがすべて無料で提供されるという点。前述したように、以前は新しいWindowsが出るたびに数万円を支払っていたのが、Windows 10以降は追加費用なしで最新機能を使えるようになったということです。

実際、Windows 10は2015年のリリース以降、「April 2018 Update」「October 2020 Update」など、定期的な大型アップデートで新機能を追加してきました。

半年ごとのアップデートは大きな課題があった

ただし、この半年ごとのアップデート方式には問題もありました。開発期間が短すぎて、十分なテストができずにトラブルが多発していました。ブルースクリーンやアプリの不具合、予期せぬ再起動など、アップデート後に問題が発生することがしばしばありました。

企業ユーザーにとっても、頻繁な大型アップデートは検証作業の負担が大きく、なかなか厳しい状況でした。

そのため、マイクロソフトは2021年からWindows 10の大型アップデートを年1回に変更しています。これにより、開発・検証期間が長くなり、アップデートの品質が向上したと言われています。

(と言っても、Windows 11 24H2の惨状を見ていると、疑わしい目で見てしまいますけどね)

なぜ方針転換が起きたのか?3つの大きな理由

しかし2021年、Windows 11が発表されました。「最後のWindows」という方針はどこへ行ってしまったのでしょうか。

セキュリティ要件の大幅な引き上げ

最大の理由は、セキュリティ強化の必要性でした。

近年、サイバー攻撃の脅威が年々増大していますよね。ランサムウェアやゼロデイ攻撃など、従来の防御では対応しきれない攻撃が次々と登場しています。

マイクロソフトは、より強固なセキュリティをOSレベルで実現する必要に迫られました。そこで導入されたのが次の要件です。

- TPM 2.0チップの必須化:暗号化キーを安全に保管

- UEFI対応:従来のBIOSより安全な起動方式

- セキュアブートの必須化:不正なソフトウェアの起動を防止

- 最新世代CPU要件:ハードウェアレベルでのセキュリティ機能

これらの要件は、Windows 10の延長線上では実現が困難でした。そのため、メジャーバージョンアップが不可欠となったわけです。

ユーザー体験・機能面での大幅刷新

Windows 11では、見た目やユーザーインターフェース(UI)が大きく変わりました。主な変更点は次のとおり。

- スタートボタンが画面中央に移動

- 角の丸いウィンドウデザイン

- 右クリックメニューやエクスプローラーのUI変更

- Microsoft Teams統合

- DirectStorage(ゲーミング性能向上)

- 新しいMicrosoft Store

さらに、AIアシスタント「Copilot」の統合など、AI時代に対応した新機能も積極的に取り入れています。これらの変更は、従来のアップデートでは実現できない抜本的な変化でした。

ただし、Windows 10のUIに慣れてきた頃に変わってしまうのは非常に問題。特にマイクロソフトのUI設計はあまり一貫性がないので、Windows 11での変更はかなり賛否が分かれました(否の方が圧倒的に多かったと思います)。もちろん、改善点もありますが、ユーザーが混乱してしまうのは困ったところではあると思います。

PCメーカーや市場の要請

新OSの登場にはビジネス的な側面もあります。実際、Windows 10が「最後のOS」とされていた時期には、PCメーカーが次のように困った状況に陥っていました。

Windows 10の無償アップグレードが引き起こした問題

従来であれば、新しいWindowsが出ると「新OSに対応した新しいPCを買おう」という需要が生まれていました。しかし、Windows 10は既存ユーザーに無償でアップグレードが提供されたため、多くの人が手持ちのPCをそのまま使い続けることになったのです。

その結果、「新しいWindows=PC買い替え需要の喚起」という従来のパターンが崩れました。実際、2015年〜2016年頃のPC出荷台数は減少しており、IDCなどの調査でも「Windows 10のリリースはPC市場の活性化にはつながらなかった」と指摘されています。

スマホ普及も追い打ちをかけた

さらに、同時期にスマートフォンやタブレットが急速に普及し、PCの必要性自体が薄れていました。「ちょっとした作業ならスマホで十分」という人が増え、PC買い替えサイクルが長期化していたのです。

こうした背景から、PCメーカーは新OS登場による買い替え特需が見込めず、出荷台数の減少や価格競争の激化に直面しました。Windows 10の「最後のOS」宣言と無償アップグレード戦略は、短期的にはPCメーカーにとって厳しい状況をもたらしたというわけです。

今後の展開:Windows 10サポート終了とWindows 12の話

Windows 10が「最後のWindows」ではなくなったことを説明してきましたが、今後Windowsはどうなっていくのか?Windows 10ユーザーにとって重要なサポート終了の話と、次世代のWindows 12について確認してみましょう。

Windows 10サポート終了の重要なポイント

まず、Windows 10のサポートは2025年10月14日で終了することが決定しています。

サポートが終了すると、セキュリティアップデートが提供されなくなり、ウイルスやマルウェアの攻撃を受けるリスクが高まります。企業でも個人でも、早期の移行計画を立てることが推奨されています。

Windows 12が登場する?

実は、Windows 12についても既に海外で様々な噂が飛び交っています。リリース時期や必要スペック、NPUチップの話など、気になることがたくさんありますよね。

Windows 12の詳細な情報については、👇の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

簡単にポイントをまとめると、Windows 12は2026年以降のリリースが現実的で、AI機能の大幅強化とNPUチップの重要性が高まりそうです。現在PC購入を検討している方は、将来を見越した選択が重要になってきそうです。

まとめ:Windowsの「最後」はもうない?

というわけで、Windows 10が最後のWindowsにならなかった理由を簡単にまとめました。

Windows 10が「最後のWindows」と言われたのは、マイクロソフトが従来の有料バージョンアップから無料の継続アップデート方式に転換したことを示したものでした。しかし現実は、セキュリティ強化の必要性、AI時代への対応、そしてPC業界の活性化といったさまざまな要因により、この方針を変更せざるを得なくなったということになります。

Windows 11の登場により、「最後のWindows」という考え方は完全に過去のものとなりました。今後も技術の進歩や市場の変化に合わせて、新しいバージョンのWindowsは出続けるかと思います。とにかく思うことは、軽くて安定したWindowsが出てほしいってことなんですけどね。今のところ、なかなか難しそうです。