Windows 10のサポート終了が迫る中、Windows 11の要件を満たさないPCを使っている方は「どうしたらいい?」という状況になっているのではないでしょうか。実は、Windows 11の動作要件を満たしていないPCでも、アップグレードできる方法があります。

その方法はいくつかありますが、ツールやUSBメモリなどは不要でできるのが、ISOファイルと特定のコマンドを組み合わせた方法です。ですので、この方法が最も簡単だと思われます。

そこで、この方法のアップグレード手順と注意点を解説します。作業は自己責任になりますが、まだまだ使えるPCをWindows 11で活用したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

なぜ非対応PCでもアップグレードできるのか?

通常のアップグレード手順では、MicrosoftがWindows 11の動作要件として設定した基準(TPM 2.0やCPUの世代など)をクリアしていないとインストールが進みません。しかし、実はWindows 11には、通称「サーバー向けセットアップモード」というものがあって、このモードを使うと要件チェックが緩和されるんですよね。

「サーバー向け」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、このモードはあくまでインストール時の要件を緩くするだけで、インストール後は通常のWindows 11として動作します。サーバー仕様になってしまうわけではありませんので、その点はご心配なく。

ちなみに、Windows 11 25H2ではこの方法がふさがれて使えなくなるという噂があったのですが、今回実際に試してみた結果、問題なく使えました。ですので、古いPCでも最新版のWindows 11にアップグレード可能です。

なお、非対応PCにWindows 11がインストールできてしまう件については、以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

この方法を使う際の注意点

アップグレードの手順自体は難しくありません。しかし、Windows 11の要件を満たしていないPCにインストールする場合は、いくつかの注意点があります。

非公式な方法であることを理解する

ここで紹介する方法は、Microsoftが公式に推奨しているアップグレード方法ではありません。あくまで「技術的には可能」という方法で、動作が保証されていない点は注意が必要です。万が一のトラブル(起動不可、データ消失、セキュリティリスクなど)は自己責任となります。

Windows Updateが受けられなくなる可能性

非対応PCでWindows 11を動かした場合、将来的にWindows Updateが受けられなくなる可能性もゼロではありません。セキュリティ更新プログラムが適用できないと、ウイルスやマルウェアのリスクが高まりますので、この点は十分に理解しておく必要があります。

また、24H2から25H2へアップデートといった大型アップデートは受け取れない可能性が高いです。今後、大型アップデートがあるかどうかはわかりませんが、これについてはできないと考えておいたほうがいいでしょう。

パフォーマンスの問題

Windows 11の要件を満たしていないPCでは、動作が不安定になったり、一部の機能が正常に動作しなかったりする可能性があります。特に古いCPUを搭載したPCでは、ハードウェアとの互換性問題や予期しない動作不良といった問題が出ることも十分に考えられます。

Microsoftのサポート対象外

非対応PCでWindows 11を使用している場合、Microsoftの公式サポートを受けられません。何か問題が発生しても、自分で解決するか、コミュニティに頼るしかないことを覚悟しておきましょう。

ライセンス認証の問題

正規の方法でないため、ライセンス認証でトラブルが発生することがあります。

制限がかかる可能性がある

2025年10月4日時点ですが、手持ちの非対応PC(CPUおよびTPM非対応のモデル)でアップグレードを試しましたが、問題なくWindows 11へアップグレードできました。ただし、一部環境やエディションで不可だったという報告もあります。

また、今後配布されるISOファイルでこの方法がふさがれる可能性もあります。いずれにせよ、できない可能性があることは念頭に入れておいてください。

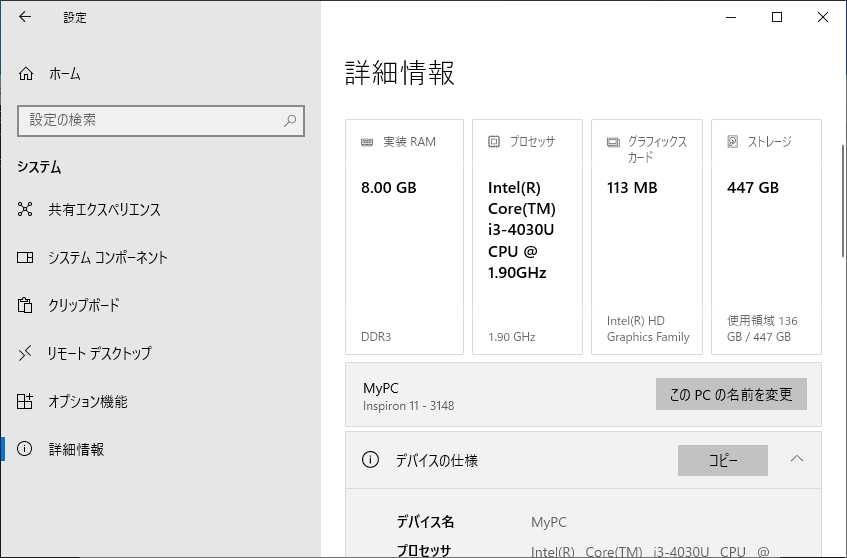

ちなみに、今回検証に使ったPCは、DellのInspiron 11というWindows 8時代に発売されたものです。スペックは次のとおりです。

また、非対応PCの仮想環境を作成して試してみましたが、2025年10月4日時点だとこちらも問題なくアップグレードが可能でした。

事前に準備しておくべきこと

アップグレード作業を始める前に、いくつか重要な準備があります。これを怠ると思わぬトラブルに見舞われる可能性がありますので、必ず確認してください。

データのバックアップは必須です

アップグレード作業では基本的にファイルやアプリが引き継がれますが、万が一に備えて重要なデータは必ずバックアップしておきましょう。外付けストレージやクラウドストレージなど、PC本体とは別の場所に保存してください。

BitLockerの確認と対処

PCのドライブがBitLockerで暗号化されている場合、アップグレード後に回復キーの入力を求められることがあります。回復キーがわからないと大変なことになってしまいますので、暗号化されているかどうかを確認し、必要であれば一時的に無効化したほうがいいでしょう。また、回復キーはいつでも確認できるようにしておきましょう。

BitLockerの回復キーを確認するには、Microsoftアカウントにアクセスするのが一番確実です。スマホから確認できるようにしておくといいでしょう。手順については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

Insider Programの停止

Windows Insider Programを有効にしている場合は、アップグレード前に停止しておくと安全です。Insider Previewを有効にしたままアップグレードすると、不具合が発生する報告もあるようですので注意が必要ですね。

Insider Programの設定は「設定」→「システム」→「Windows Update」→「Insider Program」から確認できます。初期設定では無効になっていますが、念のため確認しておくと良いでしょう。

ディスク容量の確認

Windows 11の公式要件は「64GB以上のストレージ」で、アップグレードには追加の空き容量が必要です。目安として20〜30GB程度の空きを確保しておくと安全です。

データやアプリがたくさん入っている場合は、さらに多くの空き容量が求められることもあります。不要なファイルを削除するか、外付けストレージに移動し、空き容量を確保してください。ギリギリだと思わぬトラブルの原因になるので、空き容量はできるだけ余裕を持たせたほうがいいでしょう。

周辺機器の取り外し

不要な周辺機器(プリンター、外付けHDDなど)は、作業する前にすべて外してください。インストール失敗のリスクを減らせます。

Windows 11のISOファイルをダウンロードする

それでは実際の手順に入っていきます。まずはWindows 11のISOファイルをダウンロードしましょう。

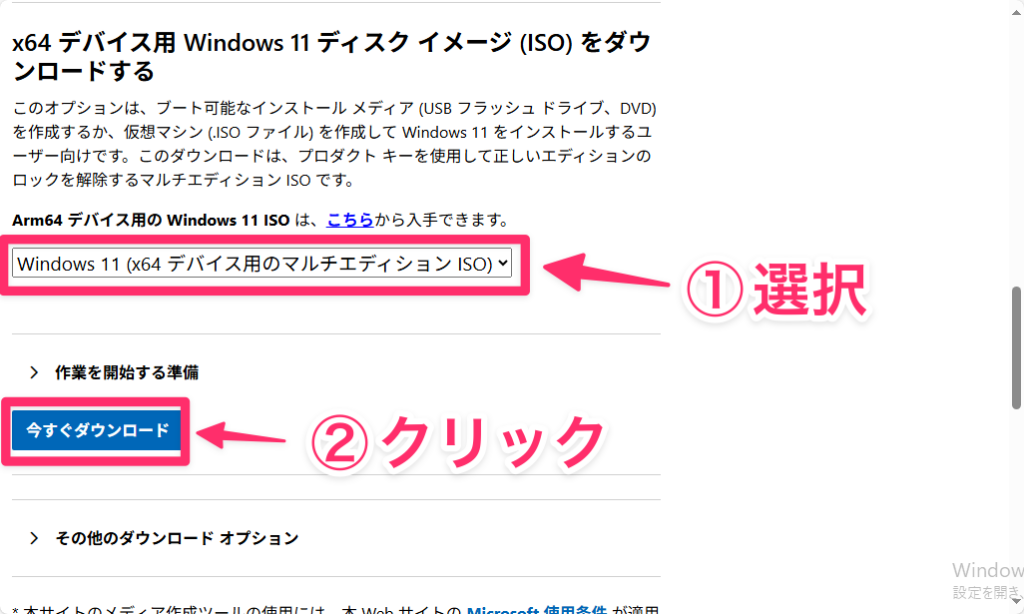

Microsoftの公式ダウンロードページ(https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11)にアクセスします。ページ内の下の方にスクロールし、「

x64 デバイス用 Windows 11ディスク イメージ(ISO)をダウンロードする」というセクションを探します。

ここで「Windows 11 (x64 デバイス用のマルチエディション ISO)」を選択し、「今すぐダウンロード」をクリックします。

一部のSurfaceなど、Arm64デバイスをお使いの場合、「Arm64デバイス用のWindows 11 ISOは、こちらから入手できます」のリンクをクリックし、Arm64版のISOファイルをダウンロードしてください。

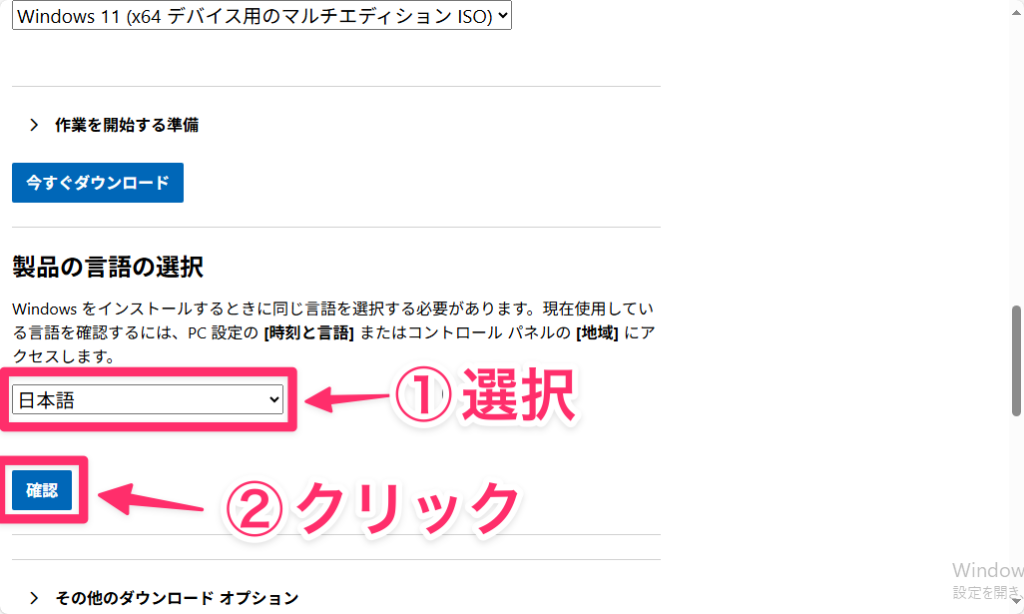

「製品の言語の選択」が表示されるので、「日本語」を選択して「確認」をクリックします。

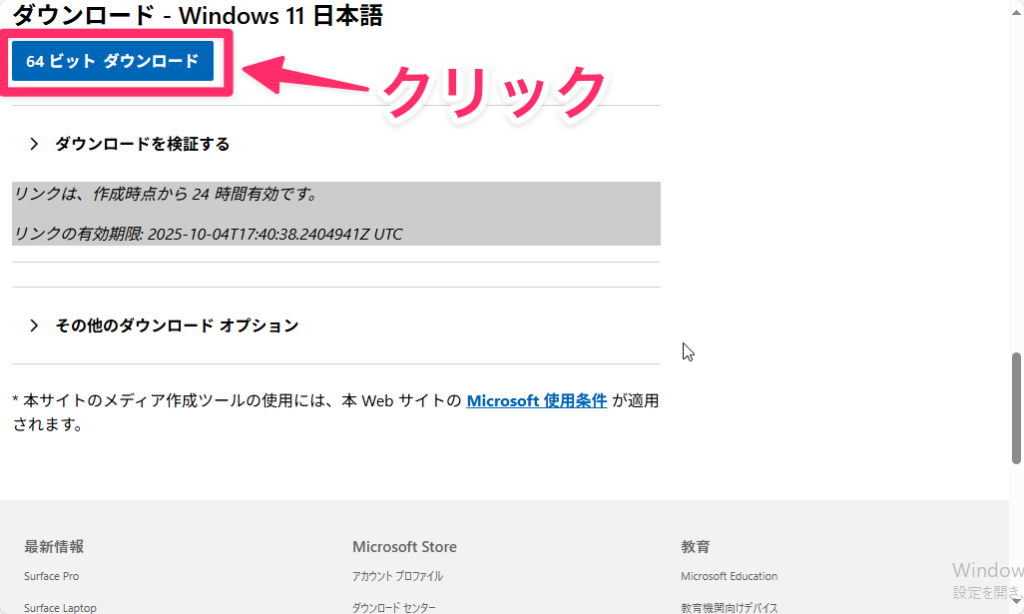

「ダウンロード – Windows 11 日本語」と表示されたら、「64ビット ダウンロード」をクリックしましょう。

すると、ISOファイルのダウンロードが始まります。ISOファイルは数GBのサイズがありますので、ダウンロードには少し時間がかかるかもしれません。コーヒーでも淹れて待ちましょう。

注意点:

非対応PCでWindows 11にアップグレードする具体的な手順

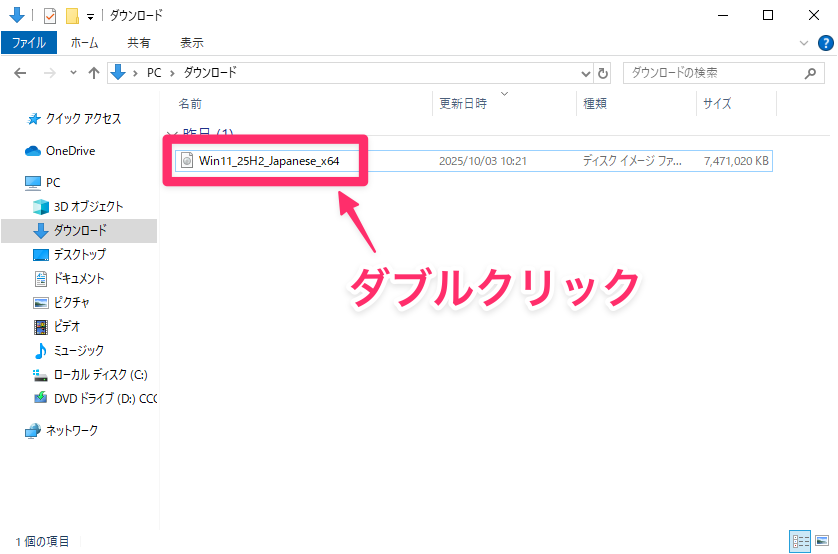

ISOファイルのダウンロードが完了したら、いよいよアップグレード作業に入ります。この作業は管理者アカウントで行ってください。

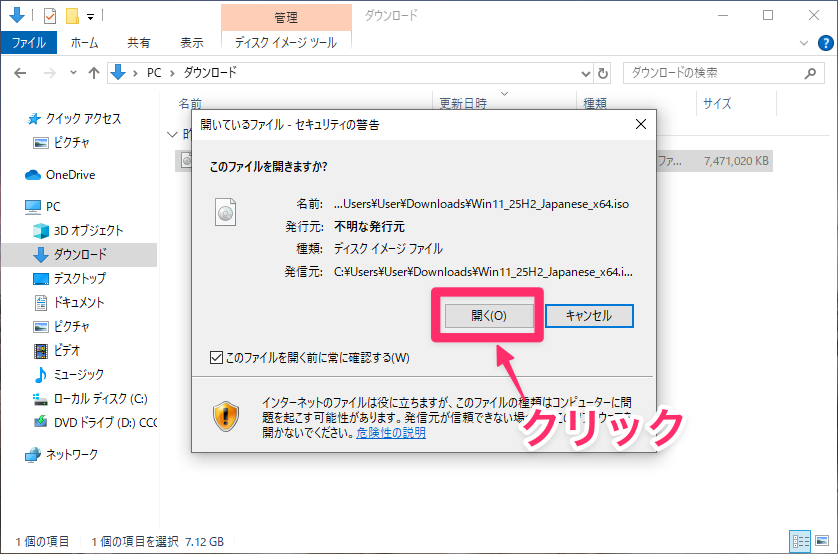

まず、ダウンロードしたISOファイルをダブルクリックします。

ファイルを開くかどうかの確認ダイアログが表示されるので、「開く」をクリックします。

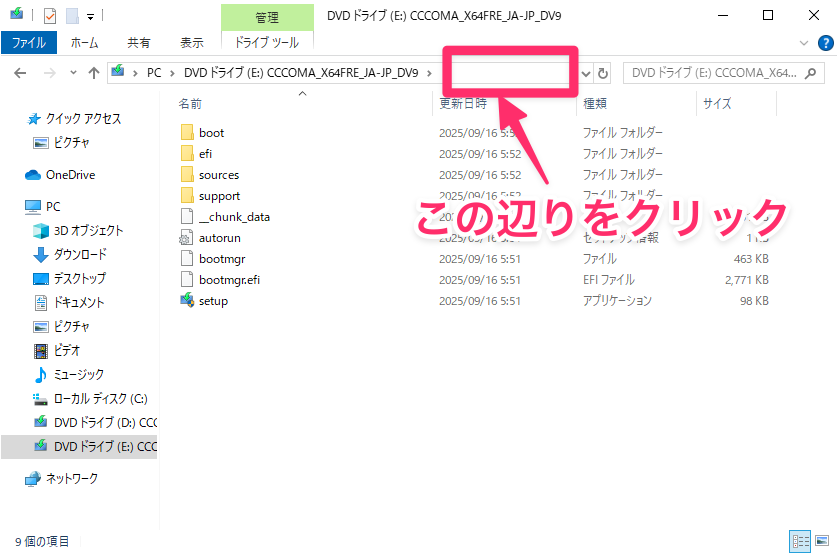

すると、Windowsが自動的に仮想DVDドライブを作成して、ファイルの中身が表示されます。この状態になったら、アドレスバーの空欄の部分をクリックします。

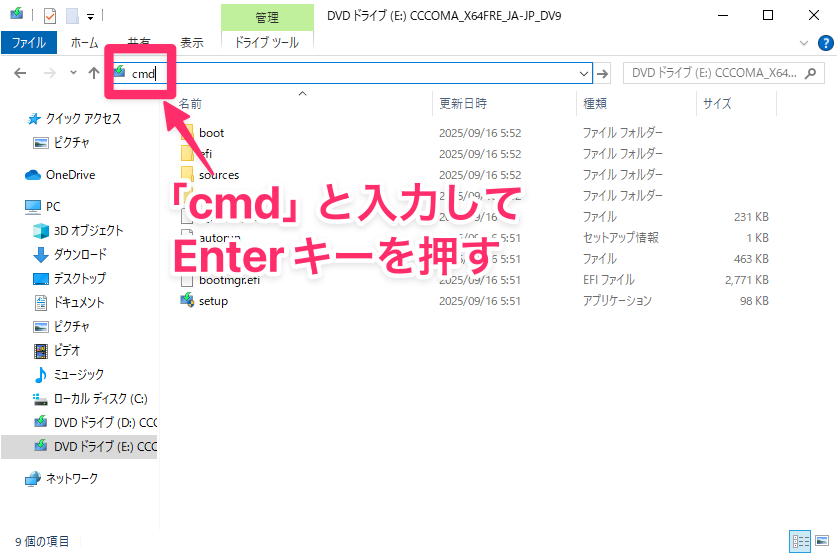

文字が入力できるようになるので「cmd」と入力してEnterキーを押します。

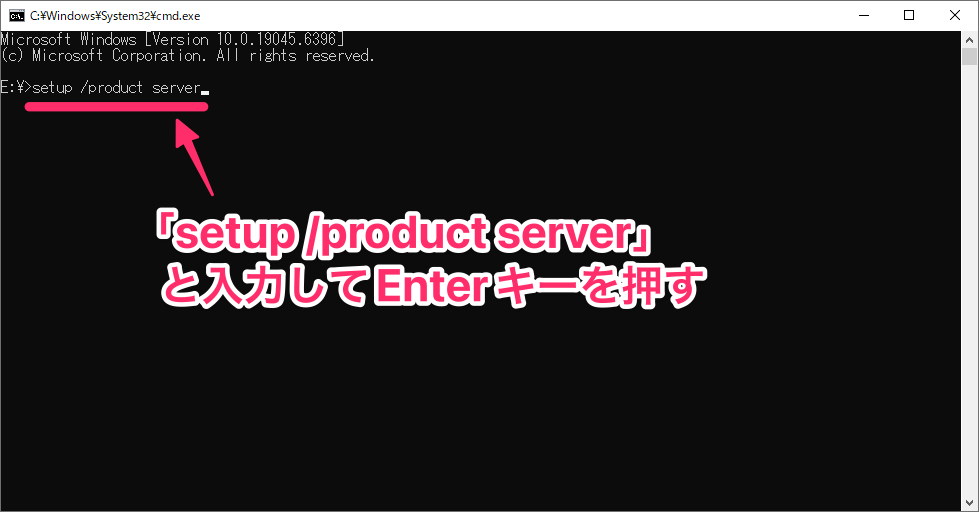

コマンドプロンプトが表示されるので、以下のコマンドを入力(コピペ)してEnterキーを押します。

setup /product server

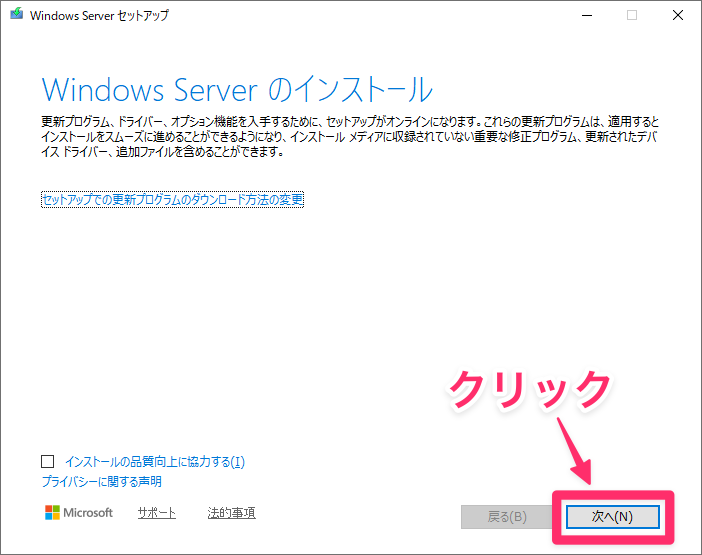

セキュリティのメッセージが表示されるので「はい」をクリックすると、「Windows Serverのインストール」というウィザードが始まります。「次へ」をクリックします。

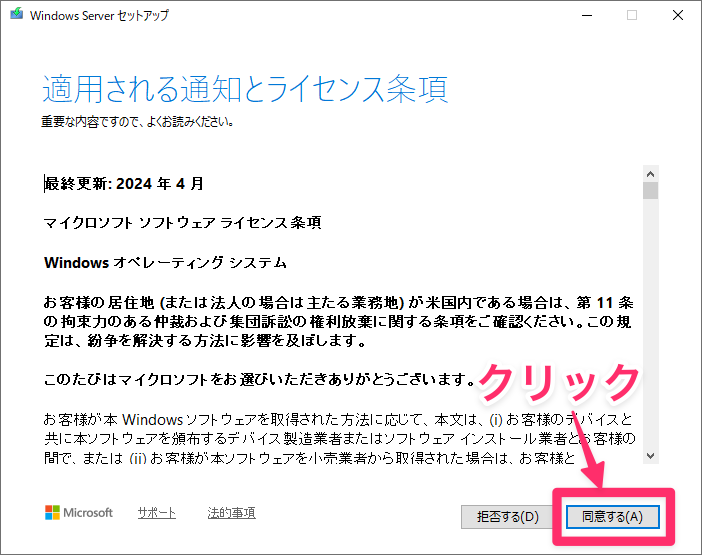

ライセンス条項が表示されるので、内容を確認して「同意する」をクリックします。

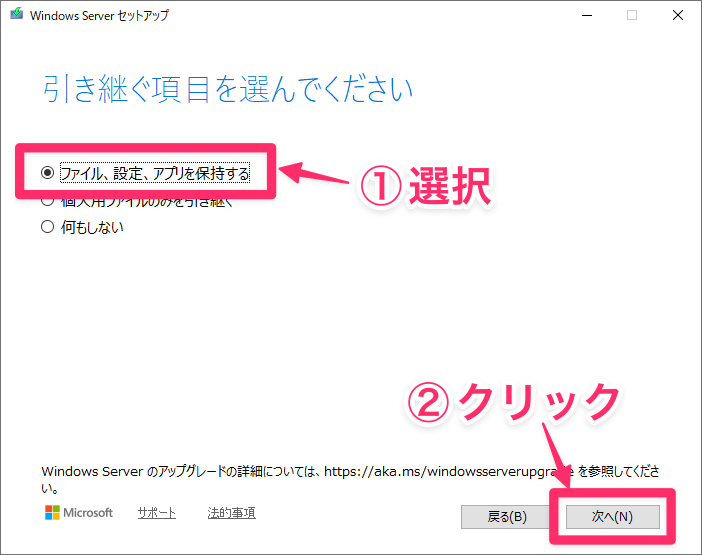

引き継ぐ項目の確認が表示されるので、「ファイル、設定、アプリを保持する」を選択し、「次へ」をクリックします。

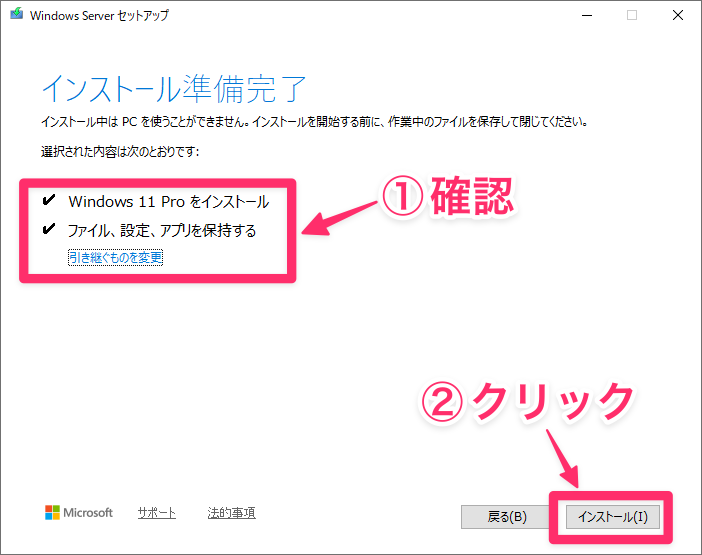

インストールの最終確認が表示されるので、ファイルやアプリなどが保持する状態になっていることを確認し、「インストール」をクリックします。

これでWindows 11のインストールが開始します。なお、PCの性能によっては、かなり時間がかかることもあるので、気長に待ちましょう。

画面が止まっているように見えても、明らかなエラー表示がない限り、決して強制終了しないでください。インストール処理は見た目以上に複雑な作業をバックグラウンドで行っていますので、途中で電源を切ってしまうとシステムが壊れる可能性があります。

しばらく待つとアップグレードが完了し、Windows 11のロック画面が表示されます。サインインしてデスクトップが無事に表示されたら作業は完了です。

アップグレード完了後の確認事項

無事にデスクトップが表示されたら、正常に動作するか確認します。

個人設定の再確認

環境によっては、壁紙や一部の個人設定が初期状態に戻ってしまうことがあります。必要に応じて、「設定」→「個人用設定」から壁紙やテーマなどを再設定しましょう。

デバイスとアプリの動作確認

アップグレード後は、次の項目をチェックして正常に動作しているか確認してください。

- プリンターやスキャナーなどの周辺機器が正常に動作するか

- よく使うアプリケーションが問題なく起動するか

- インターネット接続に問題がないか

- サウンドが正常に出力されるか

もし何か問題が見つかった場合は、デバイスドライバーの更新やアプリの再インストールで解決することが多いです。

トラブルシューティング:よくある問題と対処法

アップグレード作業では、いくつかのトラブルが発生する可能性があります。代表的な問題と対処法をまとめておきます。

空き容量不足によるエラー

「0xC190020E」というエラーコードが表示された場合は、ディスク容量が不足しています。前述しましたが、最低でも20〜30GB程度の空き容量を確保しておくのが安全です。不要なファイルを削除してから再度試してみてください。

アップグレード後にPCが重くなった場合

Windows 11にアップグレードした後、システムファイルの破損や不具合が原因で動作が重くなることがあります。この場合は、コマンドプロンプトを管理者権限で開き、次のコマンドを順番に実行してみてください。

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

sfc /scannowこれらのコマンドは、システムファイルの整合性をチェックして、問題があれば自動修復してくれます。実行には少し時間がかかりますが、試してみる価値はあります。

Windows 10に戻したい場合は

Windows 11にしてみたけれど、動作が重い、使いにくいなど、Windows 10に戻したいこともあると思います。この場合、アップグレードしてから10日以内ならWindows 10に戻すことができます。この期間を過ぎると戻せなくなるので、注意しましょう。

Windows 10に戻すには、設定アプリで「システム」を開き、「回復」をクリックします。

回復画面が開くので、「復元」をクリックします。

あとは画面の指示に従って進めていけばWindows 10に復元できます。

まとめ:チャレンジする価値はあるけれど慎重に

Windows 11の要件を満たしていないPCでも、ISOファイルと特定のコマンドを使えばアップグレードできる方法を解説してきました。

この方法は確かに有効ですが、いくつかのリスクも伴います。まだまだ使えるPCを活用したい場合は試してみる価値はあると思います。ただし、次の点を十分に考慮してから実行するかどうかを判断してください。

こんな人におすすめ

- PC操作にある程度慣れていて、トラブルが起きても自分で対処できる

- 重要なデータはすべてバックアップを取っている

- Windows 11の新機能をどうしても試してみたい

- 新しいPCを購入するまでの「つなぎ」として使いたい

慎重に考えた方が良い人

- PC操作に自信がない、コマンド入力が不安

- 仕事で使っているPCで、トラブルが起きると困る

- バックアップを取る環境がない

- 安定性と安心感を最優先したい

もし実行する場合は必ずバックアップを取ることだけは忘れずに。また、時間に余裕があるときに作業したほうがいいでしょう。

どうしても不安な場合は、新しいPCの購入を検討するのも1つの選択肢ですよ。Windows 11対応のPCも、最近はお手頃な価格のものが増えてきているので、手頃なPCを探してみてもいいかもしれません。