2025年6月10日、ChatGPTで「メッセージストリームでエラーが発生しました」というエラーが表示され、利用できなくなる大規模障害が発生しました。ChatGPTを活用している方にとっては、作業が中断してしまい、かなりのストレスだったのではないでしょうか。

そこで、この「メッセージストリームのエラー」の原因を振り返りつつ、今後同様の大規模障害が発生した時に備えて、どのような対策を講じておくべきかを解説します。AIサービスに依存しすぎないための準備について、一緒に考えてみましょう。

ChatGPT「メッセージストリームのエラー」とは?

まず、このエラーがどのような現象なのか整理してみましょう。

「メッセージストリームでエラーが発生しました」は、ChatGPTが回答を生成している最中に発生するエラーメッセージです。通常、ChatGPTは文章をリアルタイムで少しずつ表示していきますが、このエラーが発生すると途中で回答が止まってしまいます。

症状としては次のようなパターンがあります。

- 回答途中で突然停止

文章の途中で「止まった?」と感じた後、エラーメッセージが表示されるケースです。特に長文の回答を要求した際に発生しやすい傾向があります。 - 最初から全く応答しない

質問を送信した直後にエラーが発生し、一文字も回答が表示されないパターンもあります。 - 断続的な接続不良

一度エラーが発生すると、その後も不安定な状態が続き、何度試しても同じエラーが繰り返される場合があります。

このエラーは個人的な利用でも困りますが、業務で使用している場合は特に深刻ですよね。締切が迫っている資料作成やクライアントとのやり取りが中断されると、作業の進捗に大きな影響が出てしまいます。

2025年6月10日〜11日の大規模障害の原因

2025年6月10日から11日にかけて発生した「メッセージストリームのエラー」の主な原因を見てみましょう。なお、このようなエラーが発生した場合、通常はユーザー側のネット接続不良やブラウザの不具合も疑います。しかし、今回は「ユーザー側のネット接続は問題なし」という前提で話を進めているため、これらの要因は除外してまとめます。

サーバー側の障害・過負荷

OpenAI公式の発表によると、6月10日午後3時30分ごろから、エラーが起きやすくなったり、出力が遅れやすくなったりしていました。今回の障害の最大の原因は「サーバー障害」と「アクセス集中」とのことです。

世界的な同時アクセスによるサーバーの負荷増加

ChatGPTは世界中で利用されているサービスのため、特定の時間帯に利用者が集中すると、サーバーが処理しきれなくなってしまいます。日本時間の夜間はアメリカの昼間と重なるため、特にアクセスが集中しやすい時間帯であり、今回負荷が高まりすぎた可能性があります。

新機能リリース後の影響

新しい機能がリリースされた直後は、多くのユーザーが試そうとするため、通常よりもサーバーに負荷がかかります。今回も新機能の影響で一時的にシステムが不安定になった可能性があります。

無料プランへの特に大きな影響

今回の障害では無料プランのユーザーにより大きな影響が出ました。有料版のChatGPT PlusまたはProユーザーも完全に無事ではありませんでしたが、比較的軽微な影響に留まったようです。これは、システム負荷が高い時に有料ユーザーが優先される仕組みになっているからと考えられます。

システム側の応答遅延・バックエンド障害

サーバーの応答処理が遅延すると、ChatGPTが正常にメッセージを返せなくなります。特に複雑な質問や長文の生成要求の場合、処理に時間がかかりすぎてタイムアウトエラーが発生しやすくなります。また、ChatGPTのバックエンドシステムで使用されているデータベースに一時的な不具合が発生した可能性も指摘されています。

今後の大規模障害に備える対策法

2025年6月10日〜11日の障害を経験して、「ChatGPTに頼りすぎていた」と実感した人は多かったのではないでしょうか。今後同様の事態に備えて、事前にできる対策を考えてみましょう。

1. 複数のAIサービスを併用する体制作り

「卵は1つのカゴに盛るな」という格言があるように、AIサービスも1つに依存するのはリスクが高すぎます。

今回の障害で痛感したのは、ChatGPTだけに頼っていた危険性ですよね。普段から複数のAIサービスを使い分けておけば、1つが使えなくなっても慌てることなく作業を継続できます。

メインとサブの使い分けを決める

ChatGPTが使えなくなった時のために、他のAIサービスも使えるようにしておくことが重要です。

- Claude(Anthropic):長文の読解や分析に強い

- Gemini(Google):Googleサービスとの連携が便利

- Copilot(Microsoft):Office製品との統合が魅力

- Perplexity:リアルタイム情報の検索に特化

普段からサブのサービスも少しずつ使って慣れておけば、いざという時にスムーズに切り替えられますね。各サービスにはそれぞれ特徴があるので、用途に応じて使い分けるのも効果的です。

アカウント登録を事前に済ませておく

障害が発生してから慌てて他のサービスに登録するのでは遅すぎます。事前に複数のAIサービスのアカウントを作成し、基本的な使い方を把握しておいた方がいいでしょう。特にGeminiは、Googleアカウントがあれば誰でも利用できるので、すぐにでも使い勝手を試しておくのがおすすめです。

2. 業務フローの見直しと冗長性の確保

「AIが使えないときでも仕事は止められない」という当たり前の現実に、改めて向き合う必要があります。

今回の約20時間の障害期間中、重要な締切を抱えていた方も多かったのではないでしょうか。AIサービスの存在を前提とした業務フローを見直し、いざという時のバックアップ体制を整えておくことが重要です。

スケジュールに余裕を持つ

AIサービスありきで作業スケジュールを組むのは危険です。重要な業務では、締切の1〜2日前には作業を完了させる余裕を持ったスケジューリングを心がけた方がいいでしょう。

また、AIが使えない場合の代替手段を事前に用意しておくことも重要です。さらに、1つの作業に集中するのではなく、複数の作業を並行して進められるようにしておけば、1つの作業が止まっても他の作業で時間を有効活用できます。

オフライン作業との組み合わせ

AIサービスに完全依存せず、従来の方法と組み合わせる働き方も重要です。例えば、文章の骨組みは手作業で作成し、AIで肉付けするという役割分担を決めておけば、AIが使えない時でも基本構造は作り上げることができます。

アイデア出しについても、付箋やホワイトボードといったアナログな方法を併用することで、AIに頼らずとも創造的な発想を生み出せます。そして何より重要なのは、最終チェックは人の目で必ず行うという習慣を維持することです。

3. 情報収集体制の整備

「いつ復旧するのかわからない」という不安が、今回の障害で最もストレスだった部分かもしれません。

障害が発生した時に正確な情報をいち早く入手できるかどうかで、その後の対応が大きく変わります。憶測やSNSの噂に振り回されるのではなく、信頼できる情報源から正確な状況を把握できるようにするため、次のような準備をしておくのがおすすめです。

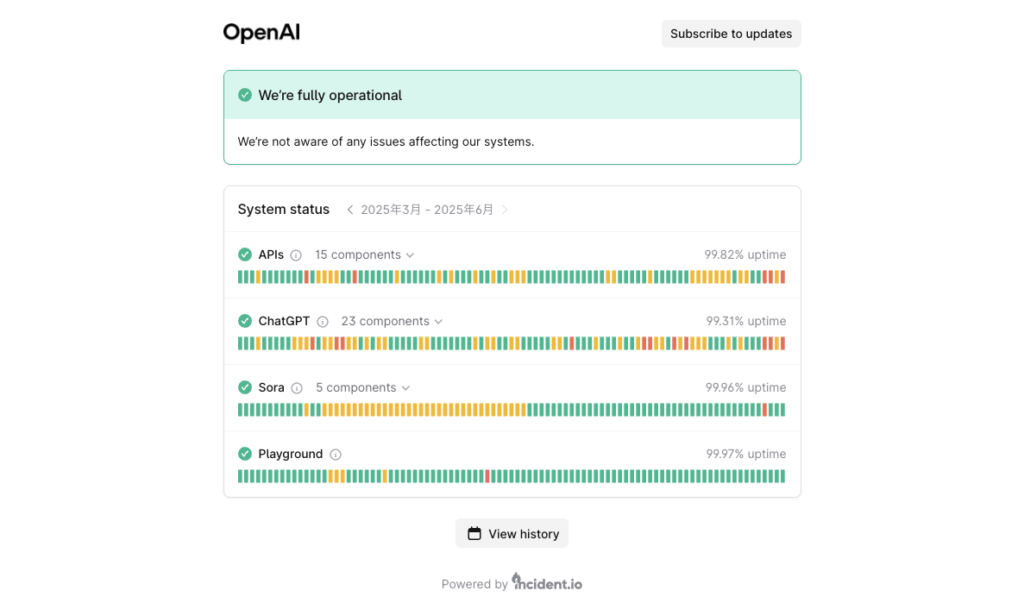

公式ステータスページをブックマーク

OpenAIの公式ステータスページ(https://status.openai.com/)は、障害情報の最も信頼できる情報源です。

このページでは、ChatGPTやAPIの稼働状況がリアルタイムで更新されており、「Major Outage(大規模な障害)」や「Degraded Performance(パフォーマンス低下)」といった詳細な状況が確認できます。今回の6月10日の障害でも、ここで正式な障害情報が発表されました。

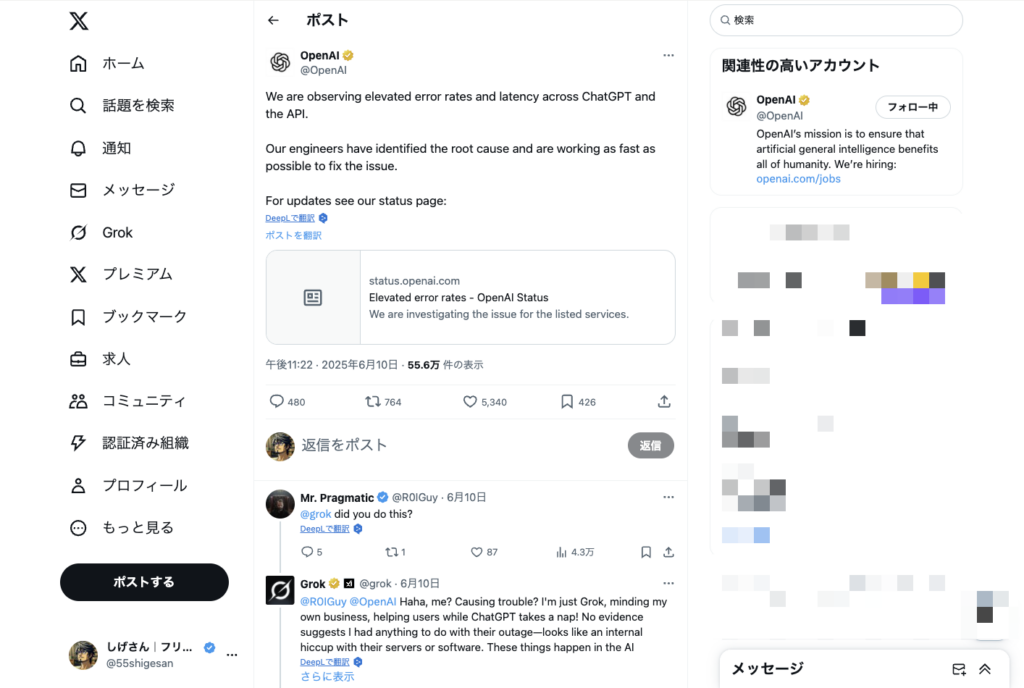

公式アカウントをフォロー

OpenAIの公式X(旧Twitter)アカウントや公式Discordサーバーをフォローしておくことで、ステータスページの更新と併せて追加情報を入手できます。特に復旧見込み時間や対応状況の詳細など、ステータスページだけではわからない情報が投稿されることがあります。

障害情報集約サービスの活用

DowndetectorやOutage.Reportのような、さまざまなサービスの障害情報を集約するサイトやアプリも活用しましょう。これらのサービスでは、ユーザーからの報告をもとにリアルタイムで障害状況を可視化してくれるため、公式発表前でも問題の兆候を察知できる場合があります。

Downdetectorの仕組みなどについては、👇の記事で解説しています。併せてご覧ください。なお、スマホアプリのDowndetectorは、今後「SPEEDTEST」というアプリに集約されます。このアプリの使い方は、今後記事にしたいと思います。

社内・チーム内での情報共有ルール

組織でChatGPTを利用している場合は、障害情報の共有体制も整えておくべきです。まず、障害を発見した際の報告ルートを明確に決めておき、誰がどのタイミングで関係者に連絡するかを定めておきましょう。また、代替手段への切り替え判断基準を事前に明確にしておくことで、混乱を避けながら迅速な対応が可能になります。さらに、復旧後の作業再開プロセスも定めておけば、スムーズに通常業務に戻ることができます。

4. テンプレートの事前準備

ChatGPTで頻繁に作成している文書や資料がある場合は、基本的なテンプレートを手動で作成しておきましょう。例えば、メール文面、企画書の構成、報告書のフォーマットなど、定型的な作業については事前にひな形を用意しておくことで、AIが使えないときでも効率的に作業を進められます。

また、よく使用するプロンプトや成功した回答例をドキュメント化しておけば、他の生成AIを使う場合にも手助けになりますし、復旧後に素早く元の作業レベルに戻ることも可能です。

5. 有料プランの検討

今回の障害では、無料プランユーザーに大きな影響が出た一方で、有料プランでは比較的軽微な影響に留まりました。これは、ChatGPTを継続的に利用している方にとって重要な判断材料になるのではないでしょうか。

例えば、ChatGPT Plusプランは月額20ドル(約3,000円)なので、1日あたり約100円のコストです。毎日作業でChatGPTを活用している場合を考えると、障害時の作業停止リスクや代替手段を探す時間コストを踏まえれば、決して高い投資ではないかもしれません。特に今回のような約20時間の障害が発生した場合、無料プランでは丸一日以上の作業遅延が生じる可能性がありましたが、有料プランユーザーは継続して作業を進められました。

ただし、有料プランでも完全に障害を避けられるわけではないことも事実です。あくまで「リスクを軽減する手段の1つ」として位置づけ、他の対策と組み合わせて検討することが重要ですね。

まとめ:障害にも動じない心構え

今回のChatGPT「メッセージストリームのエラー」は、多くのユーザーにとって「AIサービスへの依存リスク」を改めて認識させる出来事となったような気がします。

AIサービスは確かに便利で強力なツールですが、それに完全に依存するのではなく、あくまで「道具の1つ」として位置づけることが大切です。特に次のようなことを心がけておくといいのではないでしょうか。

- 複数の選択肢を常に用意しておく

- 従来の方法とAIを組み合わせる柔軟性を保つ

- 障害リスクを踏まえたスケジュール管理を行う

備えあれば憂いなし。次に障害が発生した時に「あの時準備しておいて良かった」と思えるよう、今から少しずつ対策を進めておくのがおすすめです。