昨日の記事では、Copilot+PCの概要と使える機能などについて紹介しました。ですが、高い買い物ですので、肝心なのは「どういう問題があるのか?」「購入して問題はないのか?」といった点ですよね。

今日はこの辺りについて紹介していきましょう。

Copilot+PCはいくつかの種類に分けられる

↓の記事の続きです。

Copilot+PCは、「AIを処理するNPUを搭載」し、「マイクロソフトが定めた基準をクリア」したPCのことであると昨日の記事で紹介しました。では、Copilot+PCがなぜいくつかの種類に分けられるのか?

不思議ですよね。

「Copilot+PCって全部同じものではないの?」と思うかもしれませんが、厳密には搭載しているプロセッサ(CPU)の種類によって分けられます。ザックリと分類すると、

- Armプロセッサを搭載したCopilot+PC

- x86/x64プロセッサを搭載したCopilot+PC

の2つがあると考えておけば大丈夫です。そして、この違いについて知っておかないと、ちょっとハマってしまうかもしれません。

WindowsにはArm版とx86/x64版がある

さて、Armプロセッサとx86/x64プロセッサだと何が違うのかということですが、使えるWindowsが異なります。「WindowsはWindowsじゃないの?」と思いますが、Windowsには「x86/x64版Windows」と「Arm版Windows」があり、PCに搭載されているプロセッサによって分けられます。

元々、Windows PCはIntelやAMDのCPU(これを総称してx86またはx64)を搭載して発展してきました。よって、Windowsもこれらのプロセッサ向けに作られており、特に区分けされずに「Windows」と呼ばれていました。

しかし、最近ではスマホ向けのCPU(これがArm)は、消費電力が低いにもかかわらず急激に高性能化していて、「これをPCに使った方がいいのでは?」という流れが生じています。マイクロソフトもこの流れに乗り、Armプロセッサを搭載したPCを作るようになりました。

(ちなみに過去にもArm版Windowsは「Windows RT」という形で存在していましたが、あまり普及せずに消えていきました)。

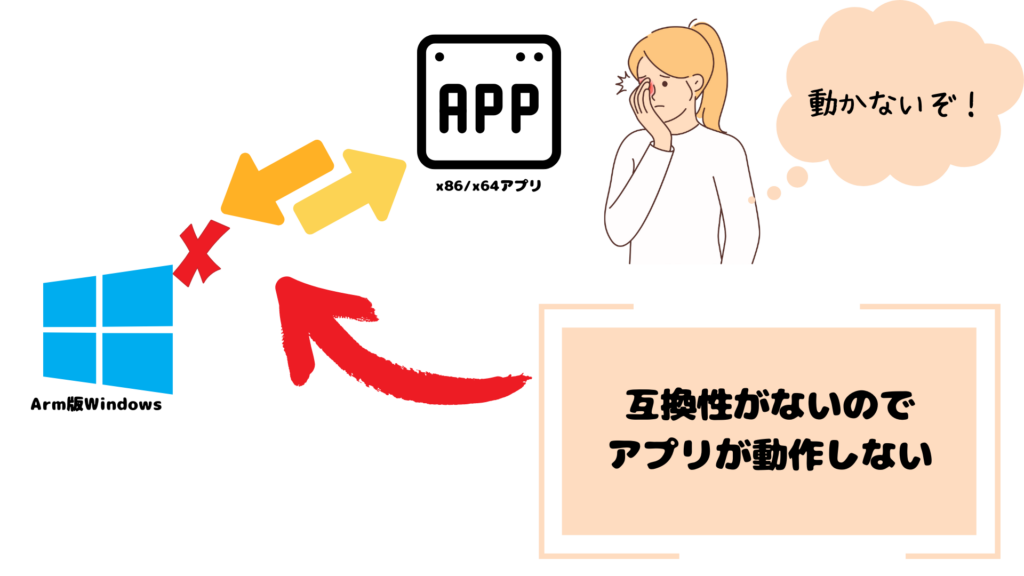

ですが、x86/x64とArmは別物で直接的な互換性がありません。よって、Armプロセッサで動かすためのWindowsが必要です。このような経緯で登場したのが「Arm版Windows」です。

つまり、現時点でWindowsには「x86/x64版Windows」と「Arm版Windows」が存在しており、PCに搭載されているプロセッサによって異なるというわけです。

無視できない互換性問題

「x86/x64版WindowsとArm版Windowsは、同じWindowsなんだから大丈夫でしょ?」と思ってしまうかもしれません。しかし、この2つには完全な互換性がないため問題が生じます。

本来、Arm版Windowsで動作するアプリは、Arm版Windowsに向けて作られたアプリ(以下、Armアプリ)だけです。つまり、x86/x64版Windowsに向けて作られたアプリ(以下、x86/x64アプリ)は動作しません。しかし、Arm版Windowsは始まったばかりなので、Armアプリがほとんどありません。それでは困ってしまいますよね。

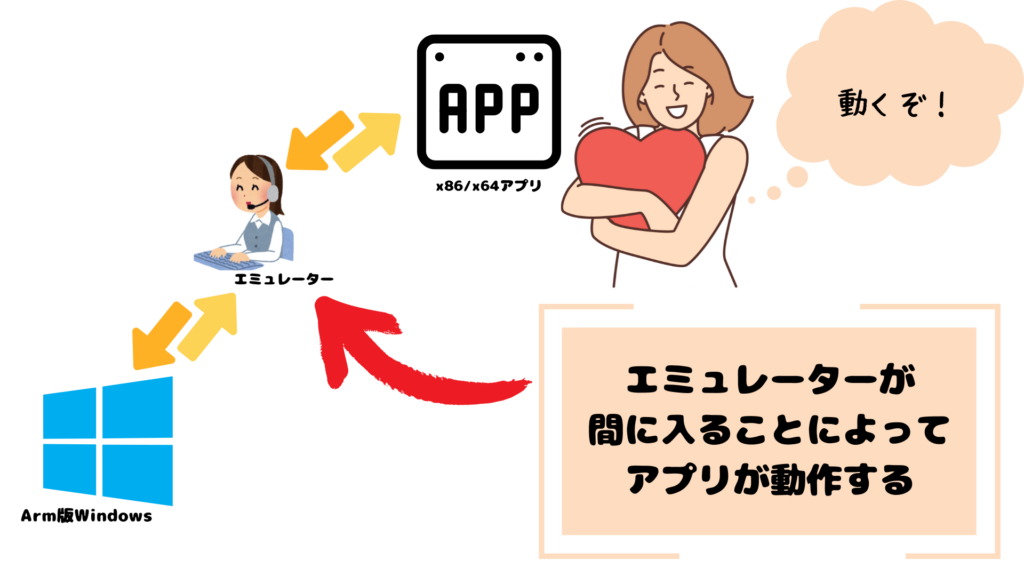

そこで、Arm版Windowsでx64アプリを動作させるために、「エミュレーター」という仕組みを使います。これは、Arm版Windows上でx86/x64版Windows環境をソフトウェア上で再現するもの。これにより、「x86/x64アプリ←→エミュレーター←→Arm版Windows」という状況が作れてx86/x64アプリが動作するようになります。

しかし、間の「エミュレーター」という仕組みはCPUやメモリーへの負荷が高く、アプリの動作が遅くなったり、バッテリーの消費を早めたりします。また、遅いだけならともかく、エミュレーションは完全な互換性を保証するものではなく、アプリによっては正常に動作しないこともあります。

周辺機器も同様に、Arm版Windows対応のドライバーが必要となります。周辺機器を動かすには「ドライバー」というソフトを使いますが、これがArm版Windowsに対応していないと正常に動作しない恐れがあります。例えば下のリンクはCanonのプリンターの例ですが、Arm版Windowsでは動作しないと明記されています。

つまり、「x86/x64版Windows」向けに作られたアプリや周辺機器は動作しない可能性があるんですね。

Armアプリが揃うまでには時間がかかる

ExcelやWord、PowerPointなど、マイクロソフト製品については、すでにArmアプリが提供されているので問題ありません。また、クラウドで動作するウェブアプリ(CanvaとかGoogleのオフィススイートなど)はウェブ上で動作するため、OSに依存しないので問題ありません。

ただし、前述の通りArmアプリが提供されていないアプリはまだまだ多くあります。これらのアプリがエミュレーターで動作すればいいのですが、一部のアプリは正常に動作しません。特にグラフィック処理やデバイス制御を伴うアプリは、互換性問題が発生しやすい傾向があります。2024年6月時点では、AdobeのLightroom Classicなどのアプリでは起動できないといった問題が起きています。

メジャーなアプリなら「Arm版が提供される」「エミュレーターでも正常に動作するようになる」といった感じで徐々に使えるようになると思います。しかし、マイナーなアプリや自社だけで使っているようなツールなどはアップデートできずに取り残されて使えないままという可能性は捨てきれません。

あと、ゲーム関連もNGなものが多いです。ソリティアのようなカジュアルゲームなら問題ありませんが、3D処理をグリグリ行うゲームはかなり厳しいです。動作しないものが多く、動作したとしても遅くてゲームにならない場合があります。

ちなみに次のような記事も出ているので、動かないアプリは結構多そうです。

買っていい人と待った方がいい人

ここまではカンタンにCopilot+PCの種類や互換性の問題について説明しました。「なら結局どうしたらいいの?」と思われてしまうかもしれません。

まず、この記事を書いている時点(2024年6月)で発売されているのは、Arm版のCopilot+PCだけです。x86/x64版のCopilot+PCはまだ未発売です。

つまり、この時点で購入するということは、ここまで書いてきた制限があることが前提となります。よって、買っていい人と待った方がいい人は次のように分けられます。

買っていい人

とにかくパフォーマンスに優れたWindows PCを求めている人は買いです。

Arm版Copilot+PCのバッテリーの持ちは従来のWindows PCよりも遙かに優れています。これはプロセッサにArmを搭載したからこそのメリットです。マイクロソフトも大々的にアピールしていましたが、これは本当にArmプロセッサのおかげです。出先とかで使ってもバッテリーの心配がなくなるのは大きいですね。

あと、生成AIを安全にグリグリと使いたい人も買いでしょう。ネットを介さなくても色々がAI機能ができるのは魅力です。特に最新の機能を実際に使えるのは何事にも代えがたいアドバンテージです。

また、過去のアプリを使っていないのであれば、互換性の問題もあまり関係ないので買っても問題ありません。

待った方がいい人

今のWindows PCから買い換えを検討している人は待った方がいいでしょう。特に今使っているアプリをそのまま利用する人や、周辺機器をそのまま使うという人(過去の資産が多い人)は、ちゃんと動作することを確認してからのほうが無難です。

特に仕事で使っている人の場合、「買い替えたはいいけど動作しない!」なんていうことになったら目も当てられません。なので、特に慎重な判断が必要ですね。

あと、現在のCopilot+PCで使える生成AI機能はそれほど多くなく、ライブキャプションやリコールなどの機能はまだ利用できないかプレビュー版です。このように売りの生成AI機能はこれからどんどん追加&ブラッシュアップされていくと思うので、焦っていない人は待っても問題ないでしょう。

x86/x64版のCopilot+PCは夏以降に順次発売される

2024年6月時点ではArm版だけですが、今後はIntelやAMDのCPUを搭載したx86/x64版のCopilot+PCも発売される予定になっています。今のところ「夏頃から順次」と言われているので、製品が出揃うのは2024年末から2025年春頃にかけてでしょう。

(ただ、肝心のx86/x64版Windowsの対応が遅れており、ハードが先に発売されて、生成AI関連の機能が使えるようになるのは遅れるという噂もあります、、、。)

その頃になればCopilot+PCの生成AI機能もある程度出揃ってくるんじゃないかと思います。互換性の心配がある人、生成AI機能がある程度使えるようになってから欲しい人は、それまで待って購入する機種をじっくりと検討する時期に当てても問題ないでしょう。

実際購入するときに注意すべきスペックは?

パソコンを買うときはメモリやストレージ容量も重要なポイントです。Copilot+PCの場合、メモリとストレージの最小システム要件は次のようになっています。

- メモリ:16GB

- ストレージ:256GB

これは最小要件なので、これがギリギリのラインと言い換えても問題ないでしょう。

つまり、あまり余裕がないということです。

メモリは32GBはあった方がよさそう

生成AI関連の機能はメモリを大きく食います。この上、通常のアプリを使うとさらにメモリが食われるので、正直16GBだと足りなくなる恐れが大です。特に動画が画像関連のアプリはメモリの消費量が半端ないので、16GBしかないときついでしょう。

ノートPCだとメモリを増設できないこともあるので、生成AI+アプリをフル活用するのであれば最低でも32GBは必要だと考えた方が良さそうです。

ストレージは256GBだと足りないかも

最近のアプリもファイルも大容量化がどんどん進んでいます。クラウドと併用すれば256GBでも大丈夫そうな気もしますが、少々不安です。

例えばCopilot+PCのリコール機能を使う場合、ストレージが256GBのPCの場合、リコール機能のために50GBが割り当てられます(変更可能)。つまり、1/5も持って行かれてしまうわけですね。

ここに他のアプリをインストールしていくと、実際に使える容量はどんどん少なくなってしまいます。あとは使い方次第ですが、256GBだと容量でストレスを抱えそうな感じがしますので、これよりもワンサイズ上のモデルを選んだ方がいいかもしれません。

タッチ操作対応モデルのほうが使いやすそう

「Cocreator」のようにラフを描いたらそれを清書してくれるようなAI機能があります。このような機能を使う場合は、タッチ操作に対応したモデルの方が圧倒的に使いやすいでしょう。

また、最近はOfficeスイートでも直接手書きができるようになっています。手書き機能自体はマウスでも可能ですが、やはり使いづらいですね。ペンが使えた方が圧倒的に便利なので、タッチ操作に対応したモデルの方がオススメです。

結論:今は待ちの人が多そう

というわけで、Copilot+PCを購入して問題ないかを書いてきました。私みたいに新しいものが好きで飛びついてしまう人は買いで全然問題ありませんが、今使っているPCの買い換えといった人の場合、互換性の問題があるのでちょっと待った方が良さそうです。

実際、Copilot+PCのAI機能はまだ出揃っておらず、恐らく年末頃までかかりそうな気配です。ですので、それまでの間はじっくりと検討する時間にすると、より良い機種に巡り会えるのではないかと思うのです。

それに今使っているアプリのArm版が登場すれば、Arm版Copilot+PCでも問題なくなります。バッテリー持続時間などのメリットは大きいので、アプリ側の対応を待つというのもアリです。

少なくとも20万円を超えるお高い買い物ですので、できるだけ後悔はしたくありません。Copilot+PCはすでに店頭に並んでいるので、実際に触ってみてから考えても問題ないでしょう。ですので、私のようなガジェット好き以外の人は、じっくりと考慮して選んだ方がいいんじゃないかと思う次第です。