普段、ウェブを閲覧するときにChromeやSafariなどのブラウザを使っていますが、そんなブラウザの世界に大きな変化が起きていることをご存知ですか。2024年から2025年にかけて、「AIブラウザ」と呼ばれる新世代のブラウザが次々と登場し、私たちのWebブラウジング体験が根本から変わりつつあります。

従来のブラウザは「情報を見るためのツール」に過ぎませんでしたが、AIブラウザは「自分の作業を代わりにやってくれるパートナー」へと進化しているんです。そこで、AIブラウザの概要、AIブラウザの台頭がどのような変化をもたらすのか、おすすめのAIブラウザについて詳しく解説していきます。

従来のブラウザとAIブラウザ、何が違うの?

まず、従来のブラウザとAIブラウザの決定的な違いを理解しておきましょう。

従来のブラウザの特徴

ChromeやSafariなどの従来のブラウザは、基本的に「受動的なツール」でした。ユーザーが自分で「検索→ページ閲覧→必要な作業」を1つずつ手動で実行する必要があります。

例えば、旅行の計画を立てる場合、次のような操作が必要です。

- 検索エンジンで「東京 ホテル 安い」と検索

- 複数のサイトを開いて比較

- 気に入ったホテルを見つけたら予約サイトに移動

- 必要事項を手動で入力して予約

この一連の作業をすべて自分でやる必要がありました。

AIブラウザの革新的な機能

一方、AIブラウザは「能動的なパートナー」として機能します。AIがユーザーの目的を理解し、1つの指示で複雑な作業を自律的に実行してくれるんです。

同じ旅行の計画でも、ユーザーのやることは指示だけになります。

- 「来月の金曜日から日曜日まで、東京で3万円以下のホテルを探して予約して」と指示

- AIが自動で複数サイトを検索・比較

- 最適なホテルを見つけて予約まで完了

これが現実のものになりつつあります。

AI機能搭載ブラウザとAIブラウザの違い

ChromeやEdgeなどの従来のブラウザにもAI機能が搭載されるようになってきました。例えば、EdgeならCopilot、Chromeの場合はGeminiですね。しかし、従来のブラウザのAI搭載とAIブラウザとは根本的な違いがあります。その技術的な違いを見てみましょう。

従来のブラウザ

- AI機能は「拡張機能」や「サイドバーの外付けAI」として追加

- メイン機能ではないため、本格的な自動化には限界がある

- ユーザーが主体となって操作

AIブラウザ

- ブラウザの「コア部分」にAIエージェントが深く組み込まれている

- UI・UX設計そのものがAIベースで作られている

- AIが主体となって一連の作業を自動実行

具体例で見る違い

この違いを実例で見てみましょう。例えば、「新しいスマートフォンを比較検討したい」という場合は、次のように操作が変わってきます。

従来のブラウザの場合

- まず自分で「iPhone 16 Android 比較」などで検索

- 複数のサイトを開いて情報収集

- サイドバーに表示されているAIに「この2つの違いを教えて」と質問

- AIが開いているページの内容を要約・比較してくれる

- でも実際の「価格比較サイトでの検索」「ショッピングサイトでのカート追加」「予約手続き」などは自分でやる必要がある

従来のブラウザに搭載されたAIは確かに便利ですが、あくまで「相談相手」や「要約アシスタント」の役割に留まります。ブラウザ操作そのものはユーザーが主体です。

AIブラウザ(例:Comet、Dia、Fellouなど)の場合

- 「予算5万円で最新のスマートフォンを比較して、一番コスパの良いものを教えて」と指示

- AIが自動で複数の価格比較サイトを巡回

- 条件に合う機種を自動で絞り込み

- 最安値のショップも特定

- 比較表やおすすめ理由と一緒に結果を提示

- 「○○ショップで××円の△△が最もコスパが良いです。詳細を確認しますか?」と提案してくる

このように、AI機能搭載ブラウザは「人間の作業をサポートする相談役」として機能するのに対し、AIブラウザは「人間に代わって作業を実行する代理人」として機能するという根本的な違いがあります。

「補助」vs「代行」の決定的な差

簡単にまとめると、次のような違いがあるということになります。

- AI搭載ブラウザ(Edge、Chromeなど):AIが「補助・相談」してくれるが、実際の作業は人間がやる

- AIブラウザ:AIが「代行・実行」してくれる。人間は指示を出すだけ

前述のスマートフォン購入の例でいえば、EdgeのCopilotが「アドバイザー」なら、真のAIブラウザは「秘書」のような存在と言えますね。

注目のAIブラウザをピックアップ

それでは、現在注目されている真のAIブラウザを具体的に見ていきましょう。ここでは厳密な定義に基づいて、AIが自律的にブラウザ操作や作業を代行できるブラウザのみをご紹介します。

Comet(Perplexity)

PerplexityがリリースしたCometは、AIエージェントがページ内容を自動把握し、自然言語での指示に従って複雑な作業を自律実行できるのが最大の特徴です。

搭載AIエージェント

Perplexityが独自開発したAIエージェント(大規模言語モデルベース)を搭載。検索・理解・実行を統合的に処理できる設計になっています。

利用できる機能

- 音声・テキストによる自然言語指示

- ページ内容の自動理解と情報収集

- ブラウザ操作の自動実行(リンク先遷移、フォーム入力など)

- SlackやNotionなどの業務アプリとの連携

- 引用・会話履歴の自動管理

- サイドカー機能による作業支援

利用環境

Mac・Windows(2025年7月時点、限定ベータ提供)

公式サイト:https://comet.perplexity.ai

→ ウェイティングリスト登録、Perplexity Maxプランで先行利用が可能

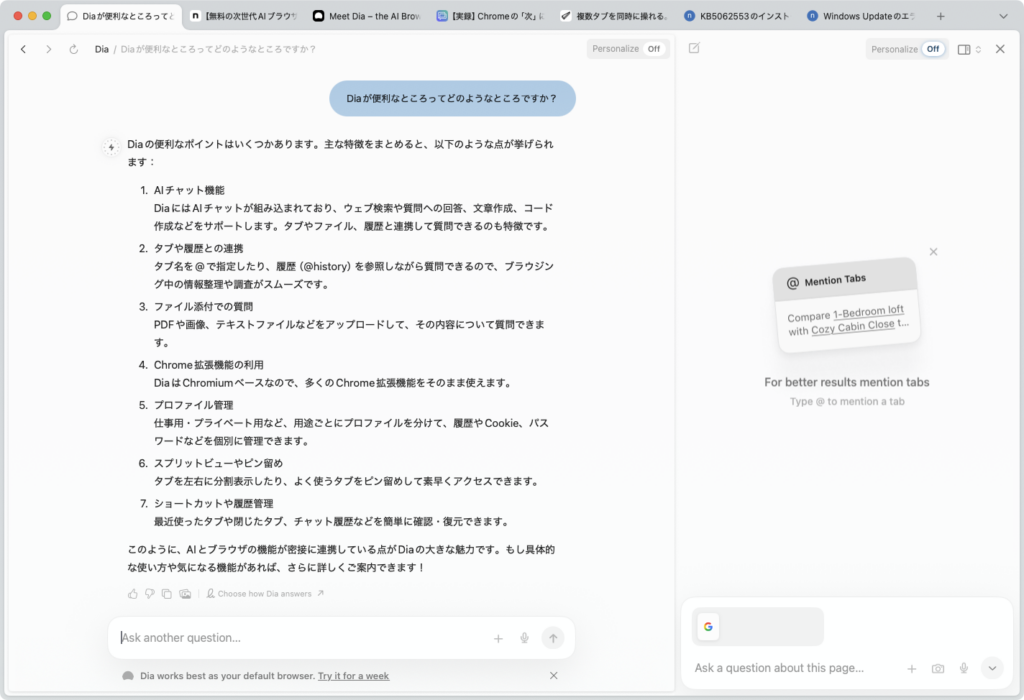

Dia(The Browser Company)

The Browser CompanyがリリースしたDiaは、「人がしたいこと」を一命令で完結させることを目指したAIブラウザです。日常的な作業の完全自動化に特化しています。

搭載AIエージェント

高度なタスク理解と実行能力を持つAIエージェントを搭載。メール解析からWeb操作まで、文脈を理解しながら一連の作業を自動実行できます。

利用できる機能

- メール内容の解析から自動での商品検索・カート投入

- 複数サイトにわたる価格比較と自動購入手続き

- 予約サイトでの自動情報入力・予約完了

- 文章生成・事実検索と実際のWeb操作の組み合わせ

- 一連のワークフローの完全自動化

利用環境

Mac・Windows(ベータ版、段階的公開中)

公式サイト:https://www.diabrowser.com

→ 招待制。公式サイトからウェイトリスト登録でベータ参加申請が可能

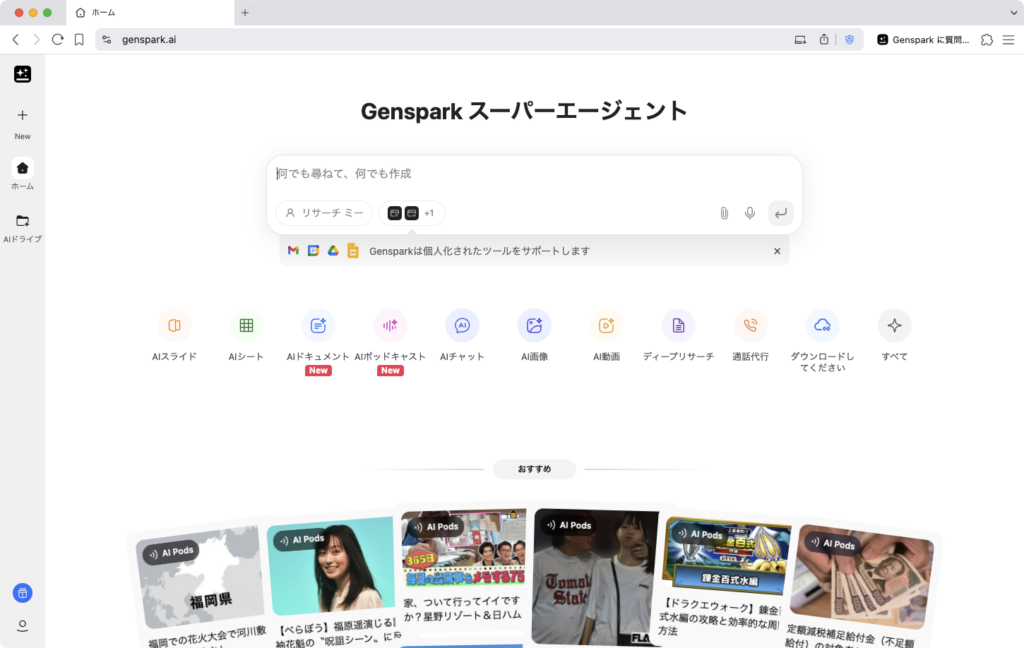

GenSpark

内蔵の「スーパーエージェント」により、複数ページを横断した自動タスク実行と外部業務ツールとの連携を強力にサポートするAIブラウザです。

搭載AIエージェント

「スーパーエージェント」と呼ばれる高性能AIエージェントを搭載。複雑なワークフローの理解と実行、外部ツールとのAPI連携まで幅広く対応できます。

利用できる機能

- 複数ページ横断での自動タスク実行

- Discord、GitHubなど外部ツールとの連携

- YouTube動画検索から自動スライド生成までの一気通貫処理

- 一連の作業工程の完全自動化

- エンタープライズ向けワークフロー統合

利用環境

MacOS 15以降(Intel/Apple Silicon対応)、Windows版も順次公開予定

公式サイト:https://www.genspark.ai

→ MacOS版ダウンロード可。Windows版は近日公開予定

注目を集めているAiブラウザに「Fellou」があります。これは「世界初のエージェンティックブラウザ」を謳う革新的なAIブラウザで、「Deep Action」テクノロジーを使用して複雑なブラウジングタスクを自動化します。利用者の指示だけでWebページの操作から具体的なアクションまでを包括的に実行でき、複数サイトからのデータ集約やレポート生成などの機能を持っています。

ただし、ネット上では安全性のリスクが指摘されています。具体的には次のような課題があります。

- 運営会社や開発者に関する情報、所在地、適用法に関する詳細が公開されていない

- 詳細なプライバシーポリシーや利用規約も確認できない

- ユーザーの認証情報やブラウザセッションに広範なアクセス権を持つことから、潜在的なセキュリティリスクが高い

利用する際の注意点

上記のような懸念から、あまり使うのはおすすめしません。特に、重要なアカウント(銀行、メール、SNSなど)へのアクセス許可は絶対に与えない方がいいでしょう。どうしても試用される場合は、重要な個人情報や機密情報を含まないブラウジングに限定し、専用の仮想環境で使うなどの工夫が必要です。

利用環境

Web版・Windows/Macアプリ

OpenAIの動向:業界最大手の参入が間近

AIブラウザ市場において、最も注目すべき動きがOpenAIの参入です。OpenAIは数週間以内にAI搭載ブラウザをリリース予定で、Alphabet社のGoogle Chromeに直接対抗する構えを見せています。

開発中のブラウザの特徴

OpenAIのブラウザは内部では「Aura」というコードネームで開発が進められており、Chromiumベースで構築されています。最大の特徴は、従来のWebサイトへのリンクではなく、ChatGPTのようなネイティブチャット インターフェース内でユーザーのやり取りを保持する設計になっていることです。

搭載予定のAIエージェント

OpenAIが既にリリースしているAIエージェント「Operator」が統合される予定で、これによりユーザーに代わって予約やフォーム入力などのタスクを自動実行できるようになります。Operatorはスクリーンショットで「見る」ことができ、マウスとキーボードの全アクションを通じて「操作」することで、カスタムAPI統合を必要とせずにWebで行動を起こすことができます。

戦略的な背景

OpenAIは2024年にGoogle Chrome元開発チームの2人の副社長を採用しており、ブラウザ開発への本格的な取り組みを示していました。また、4月にはOpenAIの幹部が、独占禁止法当局がChromeの売却を成功させた場合、同社がChromeの購入に関心があると証言するなど、ブラウザ市場への強い関心を表明しています。

市場への影響

OpenAIのブラウザが4億人のChatGPT週間アクティブユーザーに採用されれば、ライバルのGoogleの広告収益源の重要な構成要素に圧力をかける可能性があります。これは単なる技術的な競争を超えて、Web広告ビジネス全体の構造を変える可能性を秘めているんです。

OpenAIの参入により、AIブラウザ市場はさらに激しい競争状態となり、ユーザーにとってはより多くの選択肢と革新的な機能が期待できそうです。

Chromeなど従来ブラウザの今後は?

「それじゃあ、今使ってるChromeはどうなるの?」と心配になりますよね。安心してください、すぐになくなることはありません。

Chromeの現状と対策

2025年時点でも、Google Chromeは約66.6%という圧倒的なシェアを保っています。ただし、新興AIブラウザの脅威を受けて、GoogleもAI機能の統合を急速に進めています。

Google GeminiやProject Marinerなどの統合

GoogleはChromeにAI機能を深く統合する取り組みを加速しています。Geminiを活用した検索結果の改善や、Project Marinerによるブラウザ操作の自動化研究など、AIブラウザに対抗する機能開発を進めています。これにより、従来の「情報表示ツール」から「AIアシスタント付きブラウザ」への進化を図っているんですね。

AndroidやChromeOSとの一体化

GoogleはChromeをAndroidやChromeOSとより密接に統合することで、プラットフォーム全体でのAI体験を強化しています。例えば、スマートフォンでの検索履歴がデスクトップのChromeで自動的に活用されたり、ChromeOSでのAI機能がChromeブラウザと連携したりする仕組みを構築中です。

AI時代に対応したUX強化

従来の「タブベース」のブラウジングから、AIによる「タスクベース」のブラウジングへの移行を検討しています。ユーザーが「○○について調べて比較したい」と言えば、AIが自動で複数のタブを開いて情報を整理してくれるような、次世代のブラウザ体験の実現を目指しているんです。

独占禁止法の影響も注目

一方で、米国の独占禁止法訴訟により、最悪の場合ChromeがGoogle本体から分離される可能性も指摘されています。また、多くのブラウザが基盤として利用しているChromiumエンジンの開発体制見直しも議論されており、今後の動向が注目されますね。Chromium技術はEdge、Brave、Vivaldiなど他の多数ブラウザに利用されているため、Googleの動向は市場全体に波及する可能性があります。

Microsoft EdgeはAIブラウザへ進化

Microsoftも負けていません。EdgeはAI機能の統合という意味では、他のブラウザよりも一歩進んでいる印象です。

Copilotの深い統合

EdgeにはOpenAIとの深いパートナーシップにより、Copilot(ChatGPTベース)が標準搭載されています。ページの要約、文章作成支援、画像生成など、真のAIブラウザに近い機能を提供しています。

生産性向上機能の強化

「Collections」機能でWebページや画像を整理したり、AIによるタブの自動グループ化、スケアウェア(詐欺サイト)の自動ブロックなど、ビジネス利用を意識した機能が充実しています。

7月28日から「Copilotモード」が新たに追加

2025年7月28日から、Microsoft EdgeにAI活用の新機能「Copilotモード」が追加され、従来のブラウザにAIアシスタント機能を統合した「AIブラウザ」に進化しました。

Copilotモードを有効にすると、Edgeブラウザの新しいタブ上で「チャット・検索・Webナビゲーション」が統合されたインターフェイスが使用可能になります。ユーザーはCopilotとの対話や情報取得を1つの入力ボックスから直感的に行えます。

その他、どのようなことができるかは今後記事にしたいと思います。

Firefoxのプライバシー重視戦略

Mozillaが開発するFirefoxは、プライバシー保護を最大の武器としてAI時代に対応しています。

独立性の維持

Chromiumエンジンに依存せず、独自のGeckoエンジンを使用することで、GoogleやMicrosoftの影響を受けない独立したブラウザとしての地位を保っています。

プライバシー機能の強化

Enhanced Tracking Protection(強化型トラッキング防止)、DNS over HTTPS、フィンガープリント保護など、ユーザーのプライバシーを守る機能を標準搭載しています。

オープンソースの利点

完全にオープンソースであることから、セキュリティの透明性が高く、プライバシーを重視するユーザーから支持を集めています。

SafariのAI機能統合戦略

AppleのSafariは、Apple Intelligence を核としたAI機能の統合を進めています。しかし、他のブラウザに比べるとだいぶ出遅れている印象があります。

AI検索エンジンの統合計画

2025年5月、AppleのサービスシニアVPであるEddy Cueが、SafariにChatGPT、Perplexity、Anthropicなどの AI検索エンジンを統合する計画を明らかにしました。従来のGoogle検索とは異なる選択肢を提供することで、AI時代のブラウジング体験を強化しようとしています。

Intelligent Search機能

Safari 18では「Intelligent Search」機能が導入され、Appleのオンデバイス AI技術を活用してWebページの重要なトピックやフレーズを特定し、要約を提供します。これにより、長い記事やWebページを効率的に理解できるようになります。

Apple Intelligence による要約機能

iOS 18.1では、SafariのReaderモードにApple Intelligence搭載の要約機能が追加されました。ページ内容を自動で分析し、数秒で簡潔な要約を提供してくれます。この機能は、Apple Intelligence対応デバイス以外でも利用可能とされています。

プライバシー重視のAI体験

Appleの戦略の特徴は、AI機能を提供しながらもプライバシーを最優先に考えていることです。オンデバイス処理により、ユーザーの情報がクラウドに送信されることなく、安全にAI機能を利用できる仕組みを構築しています。

Google広告ビジネスへの大きなインパクト

AIブラウザの台頭は、Googleの収益の柱である広告ビジネスにも大きな影響を与えています。

従来の広告モデルの変化

これまでのGoogle広告は「検索→広告クリック→サイト訪問」という流れで成り立っていました。しかし、AIブラウザが普及すると、次のような変化が考えられます。

ユーザーはAIの要約で満足し、検索回数が減少

AIブラウザは複数のサイトから情報を自動収集し、ユーザーに要約を提供します。そのため、従来のように「検索→複数サイトを巡回→比較検討」という流れが不要になり、Google検索を使う機会そのものが減少しています。実際、Safariでは2025年4月に初の検索数減少が記録されており、AI利用の増加がその一因と見られています。

広告クリック機会そのものが減少

AIブラウザが直接答えを提供するため、ユーザーが検索結果ページで広告をクリックする必要がなくなります。例えば「近くのレストラン」を探す際も、AIが自動で情報を整理して提示するため、Google検索での広告表示を見る機会が大幅に減少すると思われます。

パブリッシャーのWebサイト流入も大幅減少

AIが情報を要約して提供することで、ユーザーが元の記事やWebサイトを訪問する必要性が下がります。これにより、Webサイト運営者の広告収入も減少し、結果的にGoogle広告に出稿する企業も減る可能性があります。つまり、広告エコシステム全体に影響を与える構造的な変化が起きているんですね。

Googleの対応策

もちろんGoogleも手をこまねいているわけではありません。次のような対応を講じています。

AIによる広告ターゲティングの高度化

GoogleはAI技術を活用して、より精密な広告ターゲティングシステムを開発しています。ユーザーの行動パターンや関心をAIで分析し、従来以上にパーソナライズされた広告を配信することで、少ないクリック数でも高い効果を狙っています。例えば、ユーザーがAIで調べた内容に基づいて、関連性の高い商品広告を別のタイミングで表示するような仕組みです。

AI回答枠での広告挿入の検討

Google検索にもAI機能が統合されていますが、このAI回答の中に自然な形で広告を組み込む方法を模索しています。従来の「検索結果の横に広告」ではなく、「AI回答の中に関連商品の紹介」を織り交ぜるような新しい広告フォーマットの開発を進めているんです。

ハイパーパーソナライズド広告の開発

AIの力を借りて、個々のユーザーの詳細な嗜好や行動パターンを分析し、「まさにその人が求めているもの」をピンポイントで提案する広告システムを構築中です。これにより、広告の精度を上げて効果の最大化を狙っています。

新たな収益源の構築

広告以外の収益源も積極的に開拓しています。Google Cloudサービスの拡大、AIサービスの有料提供、デバイス販売など、広告収益に依存しすぎないビジネスモデルへの転換を急務としています。

しかし、広告収益は現在もAlphabet全体の約75%を占めているため、AI検索が「即回答」を提供すると広告ビジネスの根幹が揺らぐリスクがあります。このためGoogleは、AI時代の「行動予測」「ハイパーパーソナライズド広告」「AI-UXと広告の不可分化」を図りつつ、新たな収益源の構築を急務としているんです。この変化は同社にとって非常に重要な課題となっていますね。

実際にAIブラウザを使ってみるべき?

「興味はあるけど、実際に使ってみる価値はあるの?」と思っている方も多いでしょう。

こんな人におすすめ

AIブラウザは以下のような方に特におすすめです:

日常的に情報収集や比較作業が多い方

例えば商品リサーチや価格比較、複数サイトからの情報集約などを頻繁に行う人は、AIが自動でこれらの作業を代行してくれるため、大幅な時間短縮が期待できます。手動で10個のサイトを回って比較していた作業が、一声で完了するのはまさに革命的です。

効率化に興味があるテクノロジー好きの方

新しい技術で作業効率を上げることに関心がある人にとって、AIブラウザは最前線の技術体験ができる絶好の機会です。従来の「人間がブラウザを操作する」から「AIがブラウザを操作する」への転換を実際に体感できます。

新しいツールを試すのが好きな方

まだ一般普及していない次世代ブラウザをいち早く体験することで、将来的なWebブラウジングの方向性を先取りできる魅力があります。また、ベータ版やアルファ版の段階から使うことで、ブラウザの進化過程も楽しめますしね。

仕事でブラウザを頻繁に使う方

営業職で見込み客のリサーチ、マーケティング担当で競合調査、事務職でデータ入力や予約業務など、ブラウザでの作業が業務の中心になっている人には、AIによる自動化で業務効率が劇的に向上する可能性があります。特に繰り返し作業が多い場合は効果絶大です。

注意点と現状の課題

ただし、現段階では次の点も理解しておく必要があります:

多くが限定公開やベータ版段階

今回紹介したAIブラウザの多くは、まだ開発途中でベータ版や招待制での提供となっています。そのため機能が不安定だったり、突然仕様が変更されたりする可能性があります。また、日本からアクセスできない場合や、英語のみの対応というケースも多いのが現状です。

学習コストがある程度必要

従来のブラウザとは操作方法や考え方が大きく異なるため、慣れるまでに時間がかかる場合があります。特に「AIに指示を出す」という新しいスキルが必要で、効果的な指示の出し方を覚える必要があります。普段から生成AIを使っている人なら大きな問題はないと思いますが、使い慣れていない人は戸惑うことの方が多いでしょう。

プライバシーや安全性への配慮が重要

AIが自動でログイン情報を入力したり、個人情報を含むフォームを処理したりするため、データの取り扱いには十分な注意が必要です。また、AIが意図しない操作を行ってしまうリスクもあるため、重要な取引や機密情報を扱う際は慎重になる必要があります。

従来のワークフローとの互換性

会社で使用している既存のシステムやツールとの連携がうまくいかない場合があります。また、チームメンバーが従来のブラウザを使っている環境では、作業の共有や引き継ぎで問題が生じる可能性もあります。今の段階だと、個人で使う分には問題ないと思いますが、企業ではまだ導入は難しいかもしれません。

AIのハルシネーション問題と対策方法

AIブラウザを使う上で最も注意すべきなのが「ハルシネーション(AI幻覚)」の問題です。これは避けて通れない重要な課題なので、詳しく解説しておきますね。

ハルシネーションとは?

AIが事実とは異なる「それらしい」情報を生成してしまう現象のことです。特に次のような場面で発生しやすくなります。

- 複数のWebサイトから情報を統合・要約する際

- 曖昧で不完全な情報源から判断を行う場合

- 参照元のWebページ自体に誤りが含まれている場合

- 最新情報や専門的すぎる内容を扱う場合

AIブラウザでハルシネーションに気づきにくい理由

AIブラウザでは、従来のブラウジングと比べてハルシネーションを見抜くのが特に困難になります:

処理プロセスが見えない

従来のブラウジングでは「どのサイトを見て、どんな情報を得たか」を自分で行うため、情報の出自を把握できます。しかし、AIブラウザでは自動で複数サイトを巡回して統合処理するため、どの情報がどこから来たのかが不透明になります。そのため、間違った情報が混入しても気づきにくい特徴があります。

もっともらしい統合結果

AIは複数の情報源から「それらしい」結論を導き出すのが得意です。例えば、サイトAの古い情報とサイトBの部分的な情報を組み合わせて、実際には存在しない「新しい事実」を作り出してしまうことがあります。この統合結果は非常に自然で説得力があるため、疑いを持ちにくいんですね。

確認作業の省略

AIブラウザの便利さは「自分で調べる手間を省ける」ことにありますが、この利便性が裏目に出ることもあります。前述のように回答は非常に「もっともらしい」ので、回答をそのまま信じてしまいがちになります。その結果、通常なら複数のサイトを比較検討するところを、行わないことが増えてしまいます。

専門的な内容での誤判断

特に技術的な内容や専門用語が含まれる分野では、AIが似たような概念を混同したり、微妙なニュアンスの違いを無視したりすることがあります。しかし、一般ユーザーにはその誤りを判断する専門知識がない場合が多く、嘘を見抜けないということが起こりえます。

従来の検索との組み合わせ活用法

このような問題があるため。AIブラウザに完全依存するのではなく、従来の検索方法と組み合わせたファクトチェックは必須と言えるでしょう。

- AIブラウザで効率的な下調べ:まずAIに大まかな情報収集や整理をしてもらう

- 重要ポイントを従来検索で確認:AIが提示した重要な情報を、Google検索などで改めて検証

- 公式サイトや信頼できる情報源で最終確認:企業の公式サイト、政府機関、学術機関などの一次情報源で裏取り

実践的なファクトチェックのやり方

前述のように従来検索との組み合わせが基本ですが、面倒な場合は次のような簡単な方法でも一定の効果があります。

複数のAI検索エンジンで比較

同じ質問をChatGPT、Perplexity、Claude などの異なる生成AIにすることで、明らかな間違いを発見しやすくなります。結果が大きく異なる場合は要注意のサインです。また、AIブラウザが出力した内容を、他の生成AIに読み込ませてファクトチェックするのも有効です。そこで少しでも疑わしい反応があったら、その点をしっかり調べるようにしましょう。

自分の専門外分野では特に慎重に

自分が詳しくない分野では、AIの間違いを見抜くのが特に困難です。こうした分野の情報を重要な判断に使う場合は、必ず専門的な一次情報源での確認や、専門家への相談を検討しましょう。わからない場合は、その点をピックアップして生成AIに質問すると、理解がしやすくなり、回答が正しいかどうかの判断がしやすくなります。

重要な意思決定や取引の前には、これらの確認作業を怠らないようにしましょう。AIブラウザは優秀なアシスタントですが、最終的な判断は人間が行うという意識が大切ですね。

まとめ:ブラウザの未来予想図

AIブラウザの台頭は、私たちのWebとの関わり方を根本から変える大きなパラダイムシフトです。

従来の「閲覧」から「自動化」へ、受動的な情報閲覧から能動的なタスク実行へと進化しています。どのブラウザが主流になるかは、AI体験の質、プライバシー保護、既存ツールとの連携力で決まるでしょう。

一方で、Chromeなどの従来ブラウザも積極的にAI機能を統合し、対抗しています。この競争により、私たちユーザーにとってはより多くの選択肢と革新的な機能が期待できそうです。

ただし、ハルシネーションなどのリスクもあるため、AIブラウザは便利なアシスタントとして活用しつつ、重要な判断は自分で行うという姿勢が大切です。