2025年6月に発売されたソニーのフラッグシップスマートフォン「Xperia 1 VII」ですが、いわゆる「文鎮化」の恐れがあるとして、約1ヶ月で販売中止となりました。これは、フラグシップモデルのスマートフォンとしては異例の事態です。そこで、今回の販売中止騒動の真相や課題について、詳しく解説していきたいと思います。

また、2025年7月16日、ソニーが問題の原因を公式発表しました。調査の結果、「製品の一部の製造ロットにおいて製造工程の不備により基板が故障する場合があることが判明した」とのことです。これに伴う、対象製品の確認方法なども解説します。

衝撃の販売中止——何が起きたのか?

2025年6月上旬に発売されたXperia 1 VIIは、ソニーの最新フラッグシップとして大きな注目を集めていました。コードネーム「最後の清流(シマント)」として開発されたこの端末は、10万円を超える高級機として位置づけられていたんですよね。

ところが、発売からわずか1ヶ月後の7月4日、ソニーが製品の出荷と販売を一時停止すると発表しました。その理由は、「使用中に電源が落ちる、再起動がかかる、電源が入らない」といった致命的な不具合でした。

単なるソフトウェアのバグではなく、端末が「文鎮化」——つまり完全に動かなくなってしまう現象だったわけですね。一般的に、この手の高額スマートフォンでこのような初期不良が発生することはほとんどありません。

実際、Xで「Xperia 1 VII」を検索すると、文鎮化してしまったことに対する怒りや嘆きのポストが目立ちます。

日本だけでなく世界規模の問題に発展

当初は日本国内での販売停止と思われており、実際にNTTドコモ、au、ソフトバンクといった全キャリアでの販売停止に加え、SIMフリーモデルも対象となりました。

さらに、海外市場でも同様の措置が取られています。台湾、香港では公式に販売停止が発表され、イギリス、ドイツ、スペインのソニーストア公式サイトでも「在庫切れ」表示となっています。つまり、これは日本固有の問題ではなく、世界規模の品質問題だったということです。

ソニーの対応と最新動向

ソニーの対応は迅速でした。問題発覚後すぐに販売停止措置を取り、一時的な解決法として「電源ボタンと音量ボタンの長押し」による復旧方法を案内しました。また、既に購入したユーザーには「重要なデータのバックアップ」を呼びかけています。

非公式ながら返品・返金対応の報告も(7月15日以前)

最近になって、SNSや掲示板では、ソニーストアで購入したSIMフリーモデルについて、チャットサポート経由で返品や返金に応じてもらえたという声がごく少数ですが投稿されています。

ただし、この対応について限定的な対応の可能性があり、次のような点で注意が必要です。

- ソニーストア購入のSIMフリーモデルのみ

- チャットサポート経由での問い合わせが条件

- 公式発表ではなく個別対応の可能性が高い

そもそも、ソニーが明確に返金対応を公式発表したわけではありません。ただし、問い合わせが増加した場合、対応方針が変更され、返品・返金の受付が打ち切られる可能性も考えられます。

そもそも大問題なのは、根本的な解決策はまだ示されていないという点。ハードウェア不具合の場合、ソフトウェアアップデートだけでは解決できない可能性が高いため、最終的には製品交換などの対応に落ち着きそうですが、まだよくわからないというのが正直なところです。

原因が判明——製造工程の不備による基板故障

上記は、記事を書いた段階の情報でした。しかし、この記事を公開する直前に公式情報が発表されたので、追記しています。

2025年7月16日、ソニーが問題の原因を公式発表しました。調査の結果、「製品の一部の製造ロットにおいて製造工程の不備により基板が故障する場合があることが判明した」ということでした。

これにより、今回の問題は全製品に影響するものではなく、特定の製造ロットに限定された問題であることが明らかになりました。つまり、ODM委託先での製造工程に何らかの不備があり、それが基板の故障につながっていたということですね。

製造工程の不備による基板故障という技術的な問題であることが判明し、ソフトウェアアップデートでは解決できない、まさにハードウェア不具合だったことが確認されたため、無償交換対応に繋がったものと思われます。ただ、少し時間がかかった感があるのは否めません。

無償交換・修理対応を開始

ソニーは対象製品について、次の対応を発表しています。

SIMフリーモデル(XQ-FS44)

- ソニーが直接無償交換を実施

- 2025年7月18日より順次発送開始

- ソニーの告知ページ

NTTドコモ版(SO-51F)

- 当該ロット購入ユーザーに7月17日から順次SMS送付

- 7月18日以降にドコモショップで無償交換・修理対応

- 来店時は事前予約を推奨

- ※オンライン限定「モスグリーン」は交換・修理開始時期を調整中

- NTTドコモの告知ページ

au版(SOG15)

- 当該ロット購入ユーザーに7月17日から順次SMS送付

- SMSのURLまたは告知サイト(7月17日10時オープン)から無償交換申し込み

- 申し込み時に店舗来店予約も同時に可能

- ※オンライン限定「オーキッドパープル」は7月18日以降にメールで対応方法を告知

- auの告知ページ

ソフトバンク版(A501SO)

- 当該ロット購入ユーザーに7月17日から順次SMS送付

- 7月17日以降にソフトバンクショップで無償交換・修理対応

- ソフトバンクの告知ページ

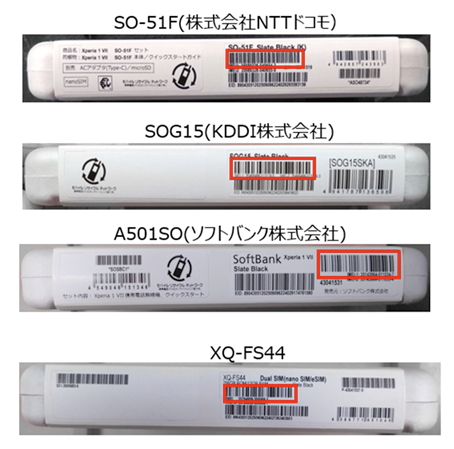

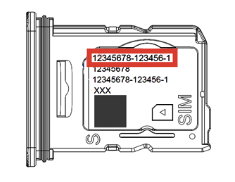

対象モデルの確認方法

製品が交換対象かどうかは、ソニーの公式サイトでIMEI番号を入力することで確認可能です。IMEI番号は電話アプリから「*#06#」を入力すると確認できます。もし電源が入らない場合は、次の方法で確認してください。

(2025年7月20日追記)

ソニーが提供していたIMEI番号の確認ですが、以下の公式のポストの通り、2025年7月16日 15:00~20:00の間に不具合が発生していてとのこと。対象端末のIMEI番号で検索しても、正しく判定していないことがあったそうです。現在、この不具合は解消されていますので、2025年7月16日 15:00~20:00の間に確認をした方は、改めて確認した方がいいでしょう。

梱包箱に印字された「IMEI」の横にある印字された文字列

梱包箱に巻かれたスリーブ側面に印字されている、赤線で囲んだ部分の番号(15桁の数字)を確認します。

nanoSIMカードトレイの一番上の行にある刻印

SIM トレイを引き出し、一番上の行に記載されている番号(15桁の数字)を確認します。

引用:ソニー(https://www.sony.jp/xperia/support/software/update/info/20250716_xperia1vii.html)

ODM化という大きな方針転換

今回の問題の背景を理解するためには、Xperia 1 VIIの製造体制について知っておく必要があります。実は、この端末は従来のXperiaシリーズとは大きく異なる製造方法が採用されていました。

これまでソニーは、フラッグシップモデルについては設計・開発を社内で行い、製造のみを外部に委託する「OEM」方式を採用していました。ところが今回は、「ODM」方式に転換したとみられています。

ちなみに、OEMとODMの違いは次のとおりです。

- OEM(Original Equipment Manufacturing):設計は自社で行い、製造のみを外部に委託する方式

- ODM(Original Design Manufacturing):設計から製造まですべてを外部に委託する方式

ODMの場合、委託先がハードウェアの設計そのものを担当するため、最終的な品質管理の責任があいまいになりがちです。コスト削減や開発スピードの向上には効果的ですが、品質面でのリスクが高まる可能性があります。

ソースコード解析で判明した技術的事実

ソニーが公開したカーネルソースコードの解析から、今回の問題の背景が技術的に裏付けられました。最も重要な発見は、ハードウェアの構成を定義する「DeviceTree」と呼ばれるファイル内に、中国のODM企業「華勤技術(Huaqin)」固有の記述が含まれていたことです。

これまでのXperiaフラッグシップモデルでは、海外工場で製造されたモデルでも、ソースコードに他社名や工場名が明記されることは基本的にありませんでした。唯一の例外は、実際にHuaqinが開発を手がけたXperia 10シリーズで、そのソースコードには同社の記述が確認されています。

通常、ソニーはXperiaのソースコード公開に時間をかけており、Xperia 1 VIの場合は発売から半年後の公開でした。ところが今回のXperia 1 VIIは、販売停止騒動の真っ最中に異例の早期公開が行われました。

この対応は、ソニーとしては「ソフトウェア(自社開発部分)には一切問題がない」ことを証明し、問題がハードウェア設計にあることを示唆したかったと考えられます。

過去の事例から見るHuaqinの品質問題

ちなみに、Huaqinが製造に関わった他の製品でも類似の問題が報告されており、今回だけが特別ではありません。

具体的には、ASUSのZenfone 8でも「ramdump文鎮化」という同様のトラブルが発生していました。また、Xperia 10シリーズでも過去に文鎮化の報告があります。これらの共通点は、いずれもHuaqinが製造を担当していたことです。

このパターンから見ると、今回のXperia 1 VIIの問題も、ODM委託先の技術的な課題に起因している可能性が高いと考えられます。ソニーが早期に販売停止を決断できたのも、過去の事例から設計・製造上の問題を疑ったからかもしれません。

正直、過去にも悪い意味での実績があるHuaqinに製造を委託したのか?政治的な事情がありそうですが、理解に苦しみます。

ビジネス的影響とブランド価値の毀損

今回の販売中止は、ソニーのスマートフォン事業に深刻なビジネス的影響をもたらしています。まず、直接的な経済損失として次のような内容が挙げられます。

短期的な経済損失

今回の販売中止により、ソニーは深刻な短期的経済損失に直面しています。まず、全世界での販売停止による機会損失は計り知れません。夏商戦という重要な時期に主力製品を販売できないことで、売上機会を大幅に逸失しました。

さらに、既存ユーザーへの対応・補償コストも膨大になると予想されます。修理対応や返金処理、代替機の提供など、通常の販売では発生しない費用が重くのしかかります。

加えて、在庫処理や製品回収にかかる費用、そして代替品開発・検証にかかる追加開発コストも見逃せません。これらの損失は、単純な売上減少を超えた構造的な負担となるでしょう。

長期的なブランド価値への影響

より深刻なのは、ブランド価値の毀損です。20万円近い高級機での致命的不具合は、消費者の信頼に決定的なダメージを与えます。実際、口コミでは「もうXperiaは買わない」という声も上がっています。

フラッグシップモデルは技術力とブランド価値を示す象徴的な製品です。そこで失敗することは、企業全体の技術的信頼性に疑問を投げかけることになります。特に日本企業の場合、「品質」がブランドの核心部分を占めているため、その影響は計り知れません。

日本製造業が直面する構造的課題

この問題は、Xperia単体の問題にとどまらず、日本の製造業全体が直面している構造的な課題を象徴しています。

グローバル競争とコスト圧力

スマートフォン市場では、中国メーカーの台頭により価格競争が激化しています。ソニーのような日本企業は、人件費や開発コストの高さから競争上の不利を抱えており、コスト削減は避けられない課題となっています。

ODM化の誘惑と落とし穴

ODM方式は確かにコスト削減と開発期間短縮に効果的です。しかし、設計から製造まで外部に委託することで、品質管理の最終責任があいまいになるリスクがあります。特にフラッグシップ製品では、このリスクが致命的になる可能性があります。

「ものづくり」の本質とは何か

今回の事件は、日本企業が誇ってきた「ものづくり」の本質について根本的な問いを投げかけています。技術的な設計能力だけでなく、品質管理体制、最終的な責任の取り方まで含めて「ものづくり」だと思います。今回の件は、それを放棄しているように見えて仕方がありません。今だけ、目先の利益だけ、といった体質が見え隠れしているようにしか思えません。

今後ソニーに求められる対応と課題

ソニーには、今回の問題を機に次のような短期的対応が求められるでしょう。

技術的な課題解決

- 根本原因の完全な特定と公表

- 影響を受けた全端末の対応策提示

- 品質検証プロセスの見直しと強化

顧客対応

- 影響を受けたユーザーへの適切な補償

- 透明性のある情報開示

- 今後の予防策の具体的説明

より重要なのは、長期的な戦略の見直しだと思います。特に次のような対策は重要です。

ODM戦略の再検討

コスト削減は重要ですが、フラッグシップ製品では品質を最優先にすべきです。ODM方式を継続する場合でも、より厳格な品質管理体制と責任体制の明確化が必要です。

ブランド価値の再構築

「日本品質」への信頼を取り戻すためには、単なる謝罪ではなく、具体的な改善策の提示と実行が求められます。技術力だけでなく、品質保証体制全体の信頼性向上が課題です。

まとめ:正直もっとしっかりしてほしい

今回のXperia 1 VII販売中止騒動は、単なる製品不具合を超えた深刻な問題です。技術的な分析から明らかになったのは、ソニーがフラッグシップ製品の開発・製造をODMに委託し、その結果として致命的な品質問題が発生したという事実です。

さらに問題なのは、現在被害を被っているユーザーに対して、まともなサポートがなされていない点。Xなどを見ればわかりますが、多くのユーザーが不満を表明しています。20万円超のスマホを購入したら文鎮化し、まともなサポートも受けられず、型通りの対応を繰り返されたら、信用がさらに失墜してもおかしくありません。7月16日にようやく公式が無償交換対応を打ち出しましたが、やはり遅きに失した感は否めません。

そもそも、このようなことが起きたのも、目先の利益だけに釣られる「最近の企業体質」が見え隠れしています。そんなものにユーザーは巻き込まれたくないので、国産モデルとして、「高くても確実」という価値を提供し続けることを重視してもらいたいものです。

ソニーが今回の困難をどう乗り越え、真の意味での「日本品質」を取り戻すのか——その対応は、日本のものづくり全体の未来を占う試金石になるかもしれません。技術立国としての日本の真価が問われる局面と言えそうです。