X(旧Twitter)に新しく追加された機能が、いまネット上で大きな話題になっています。それが「アカウントの所在地表示」機能です。

プロフィール画面から「このアカウントについて」という項目を開くと、そのアカウントがどの国・地域を拠点にしているかが表示されるようになったんですね。この機能が実装された直後から、SNS上では一種の「お祭り騒ぎ」状態になっています。

なぜかというと、「海外在住を名乗っていたのに日本表示」「日本を批判するアカウントが特定の国表示」「所在地が不明になっているアカウントのクラスタ」など、これまで見えなかった情報が次々と可視化され始めたからです。

そこで、所在地表示機能の仕組みとリスクをしっかり押さえつつ、「匿名性を盾にしたなりすまし・工作・マウントが一段浄化される」という点を解説していきたいと思います。

Xの「所在地表示」は何をしているのか

まず、この機能がどういう仕組みで動いているのかを整理しておきましょう。

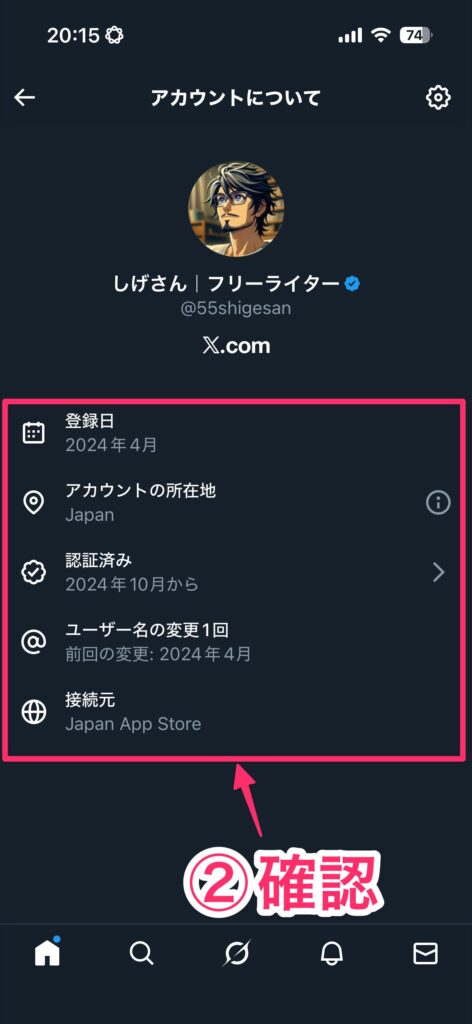

プロフィール画面の「○年○月からXを利用しています」という部分をタップすると、「このアカウントについて」という画面が開きます。

そこには次のような情報が表示されるようになりました。

- 登録日

- アカウントの所在地(国・地域)

- ユーザー名の変更回数

- 接続元

この中にある「アカウントの所在地」がいろいろな意味で話題になっているんですよね。

ちなみに、ここで表示される「アカウントの所在地」はリアルタイムの現在地ではありません。IPアドレスやログイン履歴、端末の地域設定などから推定した「拠点となる国・地域」を表示しているんですね。ですから、旅行や出張で一時的に別の国にいても、すぐには表示が変わらない仕組みになっています。

GPSで追跡しているわけではないので、確実に「今そこにいる現在地」ではない点だけは押さえておきましょう。

また、一部のアカウントでは、VPNやプロキシを使用している場合に「国・地域は正確でない可能性」という注意表示が出るテストも行われているようです。X側も、この情報が完璧ではないことは理解しているということですね。

何が「炙り出された」のか

とはいえ、そのアカウントが発信しているおおよその地域がわかるようになったわけです。これにより、ネット上ではさまざまな「発見」が報告されています。

海外在住自称勢の矛盾

特に話題になっているのが、海外在住や国際的な経験をアピールしていたアカウントです。プロフィールには「海外在住」「グローバルな視点で」などと書かれているのに、所在地表示を見ると「日本」になっているケースが複数報告されているんですよ。

もちろん、短期の海外滞在中にアカウントを作ったり、帰国後も海外経験をアピールし続けることは何も悪くありません。ただ、「現在進行形で海外在住」という雰囲気を出していたアカウントが、実は日本拠点だったとわかると、思わず苦笑いしたくなるのも当然です。

特に、自称海外インフルエンサーは情報商材を販売しているアカウントが目立っていたので、より一層「化けの皮が剥がれた」感が強いですね。

日本批判アカウントの所在地問題

もう一つ注目されているのが、日本社会や日本文化を強く批判するアカウントの所在地です。日本男性批判、日本の社会制度批判、分断的な政治・ジェンダー言説を発信していたアカウントの一部が、特定のアジア圏や「不明」表示に集中しているという指摘が出ています。

これによって、「どこから投下されていた言説なのか」が少しずつ可視化されつつあるわけです。

情報空間の浄化として評価できる点

こうした「経歴盛り」や「なりすまし的」なアカウントが検証に晒されることは、基本的に歓迎すべき変化だと考えています。

フォロワー側も、「プロフィールの自己紹介文だけを信じるのではなく、所在地や行動パターンなどのメタ情報も見る」という方向にアップデートされつつあります。これは情報リテラシーの向上という意味でも、良い流れではないでしょうか。

匿名性を盾にしたマウントや分断煽動が、少しずつ浄化されていく。そういう意味で「スカッ」とした人も多いのではないかと思います。

プライバシーと誤表示:留意したいポイント

ただし、手放しで喜べるわけでもありません。この機能には、いくつかの懸念点も存在します。

位置推定は完璧ではない

まず理解しておくべきなのは、所在地表示は推定であって確定情報ではないということです。

古いアカウントや特殊な回線環境では、「実際とは違う国」が表示されたり、「不明」と表示されるケースもあります。それをもって「この人は工作員だ!」と決めつけるのは、明らかに危険です。

誤表示をもとにした個人攻撃やレッテル貼りは、結局のところ魔女狩りと変わりません。

センシティブな立場の人へのリスク

リアルタイムの位置情報ではないとはいえ、国・地域のラベルが公開されることで、安全上のリスクが増える人たちもいます。

政治的にセンシティブな立場にある人、マイノリティの活動家、特定の国や地域から発信することがリスクになる人たちにとっては、この機能は諸刃の剣になり得ます。X側も、政府系アカウントなど一部については所在地を非表示にする措置を取っているようですが、すべてをカバーできているわけではありません。

所在地ラベルは「証拠」ではなく「補助線」

所在地表示は「証拠」として使うべきものではなく、「違和感を検証するための補助線」として使うべきものでしょうね。

「浄化」が気持ちよいからといって、誤表示や文脈を無視して誰かを「吊るす」側に回ってしまうと、結局は同じ分断ゲームに加担することになってしまいます。ここは冷静さを保つことが大切です。

なぜテレビ・新聞はこの「痛快さ」を語らないのか

ところで、この所在地表示機能について、既存メディアの報道を見ると、ある傾向に気づきます。

日本のテレビや新聞は、この機能を取り上げる際に「誤表示のリスク」「プライバシー侵害の懸念」「差別助長の可能性」といったフレームから報じることが多いんですね。もちろんこれらは重要な視点ですし、報道機関として慎重になるのは当然のことです。

ただ、ネット上で多くの人が感じている「痛快さ」や「浄化」といった側面については、ほとんど触れられません。なぜでしょうか?

構造的な理由がある

一つの仮説として、今回の所在地表示が最も打撃を与えているのが、いわゆる政治アカウントや活動家クラスタ、「海外在住自称勢」だという点が関係しているかもしれません。

これらの層は、報道現場の価値観や人脈と比較的近い位置にいることが多いんですよね。そのため、「浄化」「痛快」という語り方は、構造的に出てきにくいのではないかと考えられます。

また、訴訟リスクや炎上リスクを考えると、どうしても「差別リスク」側からのネガティブな報道を選びがちになるという事情もあるでしょう。

組織としてのリスク管理と価値観が重なった結果として、自然にそういうフレームが選ばれやすいというメカニズムが働いている。という感じのように思います。

普段の行いが悪いから余計に疑われる

ただ、「いつもの偏向か」と思われているのも事実です。それは、これまでのマスコミの報道の積み重ねによるものでしょう。ネットを使って、多方面の情報に接している人ほど、既存メディアは特定の思想に偏った報道がほとんどだと感じていると思います。

だから、構造的に報道しづらかったとしても、「都合が悪いから報道しない」と思われてしまうのです。ある意味自業自得ですね。

所在地表示を「武器」ではなく「レーダー」として使う

この所在地表示機能は、次のような目的で活用するのが適切だと考えています。

「海外当事者」「現地の声」を名乗るアカウントの整合性チェック

プロフィールと所在地表示に大きな矛盾がないか、軽く確認する程度に使うということです。矛盾があったからといってすぐに疑うのではなく、「他の投稿内容と合わせて総合的に判断する材料の一つ」として位置づけましょう。

分断的な言説の「供給源」をざっくりマッピング

特定の主張や批判を繰り返すアカウント群が、どの地域に集中しているかを観察することで、情報の流れをなんとなく把握できます。ただし、これも決定的な証拠ではない点は留意しておく必要があります。

「吊るし」ではなく、フォロー判断のフィルタとして使う

最も健全な使い方は、誰かを攻撃する武器としてではなく、「この人をフォローするか」「この情報を信じるか」といった判断の際に、静かに効かせるフィルタとして使うことです。

まとめ:リスクを理解しつつ、浄化の流れは歓迎したい

Xの所在地表示機能は、完璧なシステムではありません。誤表示のリスクもありますし、プライバシーやセキュリティへの配慮も必要です。

それでも、「匿名性を盾にした経歴盛り・なりすまし・分断ビジネスが少しずつ可視化される方向」そのものは、良い変化だと思いますね。

大切なのは、この機能を「魔女狩りの道具」にしないことです。所在地表示はあくまで参考情報の一つであり、それだけで誰かを断罪すべきではありません。

一方で、明らかに不自然なアカウントや、匿名性に隠れて無責任な言説を垂れ流していたアカウントが検証に晒されることは、情報空間の健全化につながるでしょう。

今後、この機能がどのように改善され、どう使われていくのか。引き続き注目していきたいところです。