2025年11月、米Meta社(FacebookやInstagramを運営する企業)が、年間売上の約10%を詐欺広告から得ていたという疑惑が、ロイター通信などの報道で明らかになったんです。その額は推定で年間160億ドル(約2.4兆円)にも上るとされています。

内部文書をもとにした報道によれば、Metaのプラットフォームには投資詐欺や違法商品の広告が大量に掲載されており、同社はその存在を把握しながらも十分な対策を講じてこなかったとのこと。SNS広告という「誰でも出せる媒体」が急拡大する一方で、不正検知や審査体制が追いついていない現実が浮き彫りになりました。

しかし、この問題はMetaだけに限った話ではありません。YouTubeをはじめとする他のプラットフォームでも、AI技術を悪用したディープフェイク広告や著名人のなりすまし詐欺が横行しています。私たちが日常的に利用するSNSや動画サービス全体が、詐欺広告のリスクに晒されているんですよね。

そこで、Meta報道を起点として、SNS広告詐欺の実態、個人ユーザーへの影響、そしてユーザーができる対策まで、解説していきます。

Meta/Facebookの詐欺広告問題

内部文書が示した深刻な実態

ロイター通信の調査報道によると、Metaは2023年から2024年にかけて、詐欺や違法商品を宣伝する広告から年間160億ドル近くの収益を上げていた可能性があります。これは同社の年間広告収入の約10%に相当する規模です。

報道では、次のような具体的な問題点が指摘されました。

内部文書には、プラットフォーム上に大量の詐欺広告が存在することが記録されていたものの、広告審査システムでは完全に排除できていませんでした。投資詐欺、偽ブランド品、無許可の医薬品販売など、多岐にわたる違法・詐欺的コンテンツが広告として配信されていたのです。

特に深刻なのは、Metaが広告収益を優先するあまり、詐欺広告への対策を後回しにしていたのではないかという指摘です。内部では問題が認識されていたにもかかわらず、十分なリソースが対策に割かれなかったとされています。

日本でも広がる被害

日本国内でも、Meta傘下のFacebookやInstagram上の詐欺広告による被害が報告されています。特に多いのが、著名人の名前や顔写真を無断使用した投資詐欺の広告です。「〇〇さんも推薦!」といった形で信頼性を装い、実際には存在しない投資話に誘導するケースが後を絶ちません。

読売新聞の報道によれば、こうした詐欺広告で被害を受けた日本人ユーザーが、Metaを相手取って訴訟を起こす動きも出てきています。被害者側は「プラットフォーム側にも一定の責任がある」と主張しているんですね。

YouTubeなど他プラットフォームにも広がる詐欺広告

AI技術を悪用したディープフェイク広告

詐欺広告の問題は、決してMetaだけの話ではありません。YouTubeでもそれ以上に悪質な手口が確認されています。

特に2024年から2025年にかけて急増しているのが、AIを使ったディープフェイク技術による偽広告です。著名な経営者や芸能人の顔と声をAIで合成し、あたかも本人が暗号資産(仮想通貨)への投資を勧めているかのような動画広告が大量に配信されました。

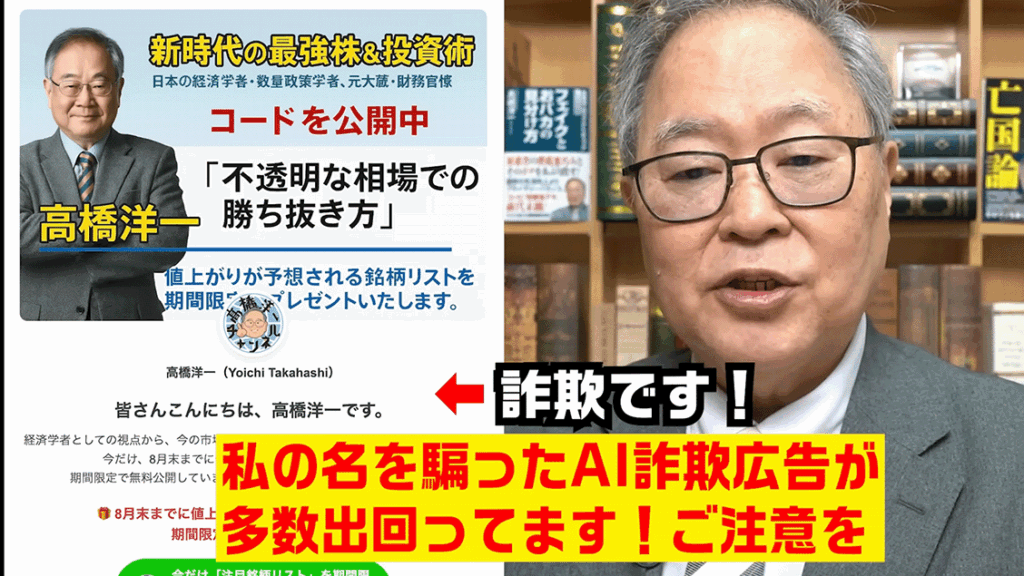

例えば、ソフトバンクの孫正義氏やホリエモンこと堀江貴文氏、高橋洋一氏、前澤友作氏、三橋貴明氏など、実在する著名人の姿を無断で使用した詐欺広告が確認されています。これらの広告は非常に精巧で、一見すると本物と見分けがつかないレベルに達しています。

広告審査体制の限界

なぜこのような詐欺広告が次々と表示されてしまうのか?

その背景には、プラットフォーム側の広告審査体制の限界があります。

YouTubeやMetaなどの大手プラットフォームは、機械学習を使った自動審査システムを導入していますが、詐欺師側もAI技術を駆使して審査をすり抜ける手法を編み出しています。また、広告の数があまりにも膨大で、人間による目視確認が追いつかないという現実もあるんですね。

英国の技術専門誌「Technology Magazine」の報道によれば、YouTube上の詐欺広告が急増していることを受けて、テレビ広告と同様の厳格な事前審査を求める声が高まっています。しかし、インターネット広告の即時性や量を考えると、完全な事前審査は現実的に困難だという指摘もあります。それでは困るんですけどね。

個人ユーザーに広がる深刻な被害

金銭的被害と個人情報の流出

詐欺広告の被害は、決して他人事ではありません。実際に多くの個人ユーザーが、金銭的な損失や個人情報の流出といった被害に遭っています。

典型的な被害パターンとしては、次のようなものがあります。

投資詐欺では、「必ず儲かる」「著名人も実践している」といった謳い文句で偽の投資サイトに誘導され、入金したお金が戻ってこないというケースが多発しています。被害額は数十万円から数百万円に及ぶことも珍しくありません。

また、偽の通販サイトの広告から個人情報を入力してしまい、クレジットカード情報や住所などが詐欺グループに渡ってしまうケースも報告されています。一度情報が流出すると、それを悪用した二次被害に遭う可能性も高まります。

ターゲティング広告が被害を拡大

さらに深刻なのは、SNSプラットフォームのターゲティング広告機能が、かえって被害を拡大させている点です。

ターゲティング広告とは、ユーザーの興味関心や行動履歴に基づいて、その人に合った広告を表示する仕組みのこと。本来は便利な機能なのですが、詐欺師がこれを悪用しているケースが増えています。

例えば、投資に興味を持っているユーザーには投資詐欺の広告が、健康に関心があるユーザーには偽の健康食品の広告が、それぞれ狙い撃ちで表示されます。自分の興味に合った内容だからこそ、「これは信頼できそうだ」と誤解しやすくなってしまうんですよね。

日本国内でも訴訟の動き

被害者による法的措置も広がりを見せています。読売新聞の報道によれば、2024年7月には、Facebook上の詐欺広告で被害を受けた日本人ユーザーが、Metaに対して損害賠償を求める訴訟を起こしました。

訴訟では、プラットフォーム側が詐欺広告の掲載を防ぐ義務を怠ったとして、その責任を問う姿勢が示されています。今後、同様の訴訟が増える可能性も指摘されています。

なぜ詐欺広告は止まらないのか

収益優先の企業姿勢

詐欺広告が蔓延する最大の要因の一つは、プラットフォーム企業の収益優先の姿勢にあります。

今回のMeta報道が示したように、詐欺広告であっても広告収入は広告収入。企業としては売上の一部を占める存在であり、厳格すぎる審査で正常な広告まで排除してしまうと収益に影響が出る可能性があります。このジレンマが、対策を鈍らせる一因になっているという指摘があるんです。

eMarketerの分析によれば、Metaにとって詐欺広告問題への対策強化は、短期的には収益の減少を招く可能性があるため、経営判断として後回しにされがちだったとされています。

AI技術の進化と攻撃の巧妙化

もう一つの大きな要因は、詐欺師側の手口がますます巧妙化していることです。

前述したディープフェイク技術はその代表例ですが、他にもAIを使った自動生成コンテンツや、審査システムを学習して弱点を突く手法など、技術的に高度な攻撃が増えています。プラットフォーム側が対策を強化すれば、詐欺師側もそれをすり抜ける新しい手法を編み出すという、いたちごっこが続いているんですね。

調査会社Yellow Corporationのレポートによると、2025年には暗号資産詐欺がYouTube上で過去最高を記録しており、その背景にはディープフェイク技術が誰でも使えるようになったことがあるとされています。

国際的な規制の遅れ

詐欺広告問題への対応が遅れているもう一つの理由は、国際的な法規制が追いついていないことです。

インターネット広告は国境を越えて配信されるため、一国だけの規制では効果が限定的です。また、プラットフォーム企業の責任範囲をどこまで認めるかについても、各国で見解が分かれています。

日本でも「プラットフォーム事業者の責任」について議論が進んでいますが、具体的な法整備はまだこれからという段階です(余計なことは素早く決めるくせに、肝心なことは本当に動きが遅い)。

私たちができる詐欺広告対策

広告の見極めポイント

では、個人ユーザーはどう身を守ればよいのか?まず大切なのは、広告を見極める目を持つことです。

基本的なことですが、次のような点に注意しましょう。

- 「必ず儲かる」「絶対に損しない」といった断定的な表現は、詐欺の典型的な特徴です。投資に絶対はありません。こうした表現を見たら、まず疑ってかかるべきでしょう。

- 著名人の推薦や顔写真が使われている場合も要注意です。特に、その人が本当にその商品やサービスを推奨しているのか、公式サイトなどで確認する習慣をつけましょう。

- URL(ウェブアドレス)の確認も重要です。公式サイトに見せかけて、実は全く違うドメイン名だったということがよくあります。広告をクリックする前に、リンク先のURLをよく確認してください。

- 広告主の情報が不明瞭な場合も危険信号です。信頼できる企業であれば、会社名や連絡先を明記しているはずですよね。

怪しい広告を見つけたら

怪しい広告を見つけたら、積極的に通報することも大切です。各プラットフォームには広告の通報機能が用意されています。

- Facebook/Instagram: 広告の右上にある「…」メニューから「広告を報告」

- YouTube: 広告の「i」マークから「この広告の表示を停止」→「不適切」を選択

- Google検索広告: 広告の右側にある「⋮」から「この広告について」→「広告を報告」

多くのユーザーからの通報が集まれば、プラットフォーム側も対応せざるを得なくなります。一人ひとりの行動が、詐欺広告の抑止につながります。

被害に遭ってしまったら

もし実際に詐欺広告の被害に遭ってしまった場合は、速やかに以下の機関に相談しましょう。

消費者ホットライン(188)では、全国共通で消費生活センターなどにつながり、専門の相談員がアドバイスしてくれます。

警察相談専用電話(#9110)では、犯罪に関する相談を受け付けています。特に金銭的被害が大きい場合は、最寄りの警察署に被害届を提出することも検討しましょう。

国民生活センターのウェブサイトでも、詐欺被害に関する情報や相談窓口の案内が充実しています。

被害を受けた場合、「恥ずかしい」「自分が悪い」と思って泣き寝入りしてしまう人も多いのですが、それでは詐欺師を野放しにすることになってしまいます。勇気を持って相談することが、自分だけでなく他の人を守ることにもつながります。

情報リテラシーを高める

長期的に見て最も重要なのは、情報リテラシーを高めることです。

インターネット上の情報は玉石混交。すべてを鵜呑みにせず、複数の情報源で確認する習慣をつけましょう。特に、お金や個人情報が関わる場合は、より慎重な判断が必要です。

また、家族や友人、特に高齢者の方々と詐欺の手口について情報共有することも大切ですよね。ターゲティング広告の仕組みを理解していない世代の方々は、より被害に遭いやすい傾向にあります。

まとめ:プラットフォームと利用者、双方の責任

今回のMeta報道は、SNS広告詐欺という問題の深刻さを浮き彫りにしました。年間2.4兆円という巨額の詐欺広告収益は、決して見過ごせる規模ではありません。

プラットフォーム企業には、より厳格な広告審査体制の構築と、詐欺広告への迅速な対応が求められます。収益追求と社会的責任のバランスを取ることは簡単ではありませんが、ユーザーの信頼を失えば、長期的にはビジネスそのものが成り立たなくなるでしょう。

一方で、ユーザー側も、情報を見極める力を養う責任があります。「無料で便利なサービス」の裏には、広告というビジネスモデルがあり、そこに詐欺師がつけ込む隙が生まれています。この構造を理解した上で、賢く、注意深くインターネットを利用することが大切ですね。

「便利さ」と「安全性」を両立させるのは容易ではありませんが、諦めるわけにはいきません。一人ひとりの意識と行動の積み重ねが、より安全なインターネット社会を作っていくはずです。